서 론

중이에 관찰될 수 있는 종양은 그 형태에 따라 유두종, 선종, 악성 신생물, 혼합형 등으로 분류될 수 있다[1,2]. 이 중 선종 및 혼합형 종양은 대개 성장 속도가 느리고 주변 구조물을 침범하지 않는 양상을 보인다. 반면, 유두종형 신생물은 비교적 침습성이 강하여 측두골 및 두개골, 드물게는 뇌신경까지 침범할 수 있다[2-4]. World Health Organization (WHO) 분류에 따르면 이러한 유두종형 신생물은 중이 선암종(middle ear adenocarcinoma)과 내림프낭 종양(endolymphatic sac tumor)으로 분류된다[5]. 중이 내 유두종성 신생물은 매우 드문 편이며, 대부분이 내림프낭 종양으로 진단된다[6]. 그러나 본 증례에서는 임상 및 영상의학적 특성이 전형적인 내림프낭 종양과 상이하였으며 병리학적으로는 선암종과 감별이 어려운 점이 있었다. 하지만, 임상적 특징을 고려하였을 때 본 증례를 ‘이소성 내림프낭 종양’으로 판단하였으며, 이와 관련된 문헌 고찰을 함께 보고하고자 한다.

증 례

특이 기저질환이 없는 57세 여자 환자가 우측 이충만감을 주소로 내원하였다. 환자는 3-4년 전부터 우측 중이염이 반복되어 동네 이비인후과에서 항생제 치료를 반복하였으나 당시 특이사항은 없었다고 하였다. 환자에 따르면 우측 이충만감 외에는 청력저하, 이루, 이통 등의 증상은 없었으며 자가강청(autophony)만 동반된다고 표현하였다. 본원에 내원하여 시행한 이내시경에서는 우측 고막의 전하부에 적색을 띄는 종물 의심 소견이 확인되었으며 이루 또는 천공이 확인되지 않았다(Fig. 1).

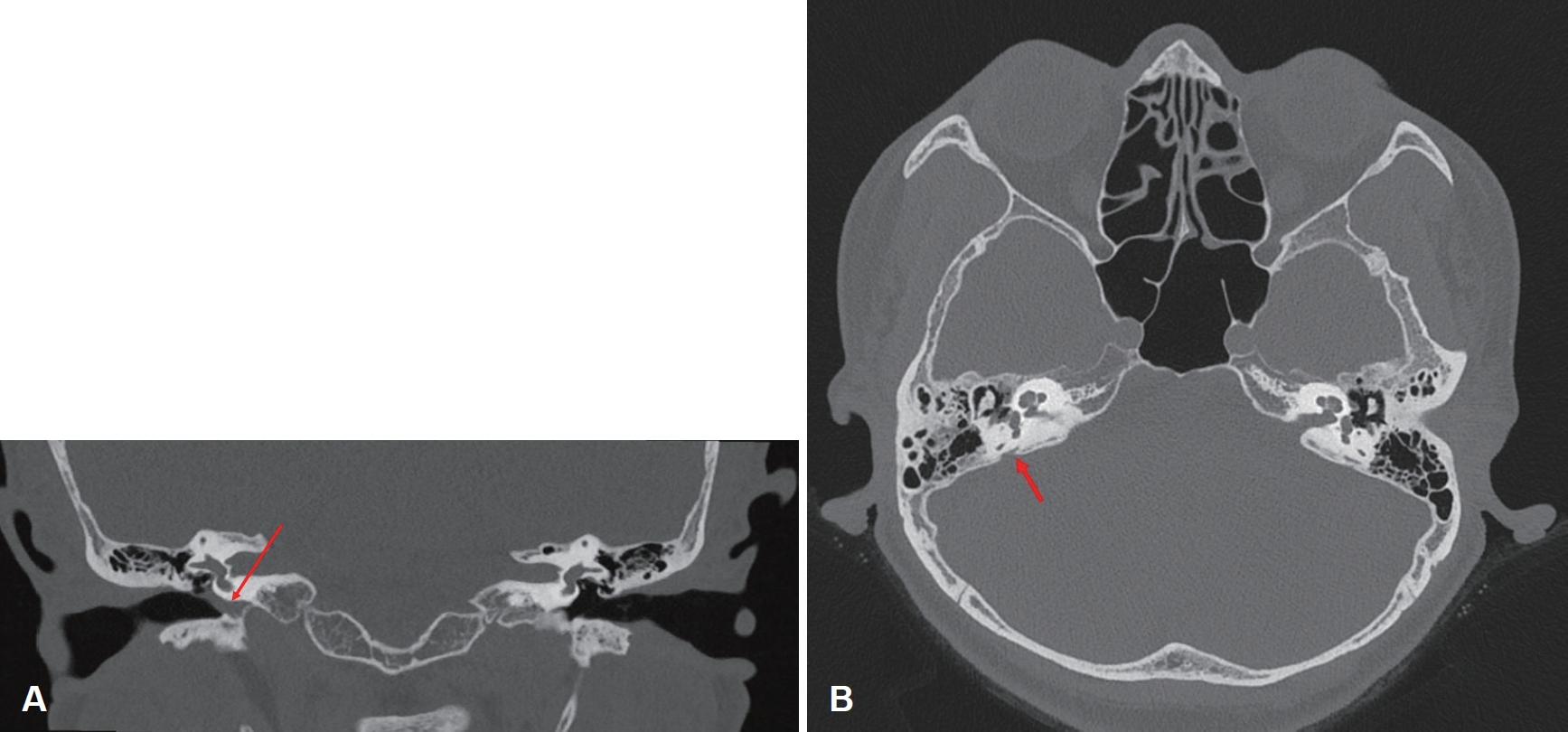

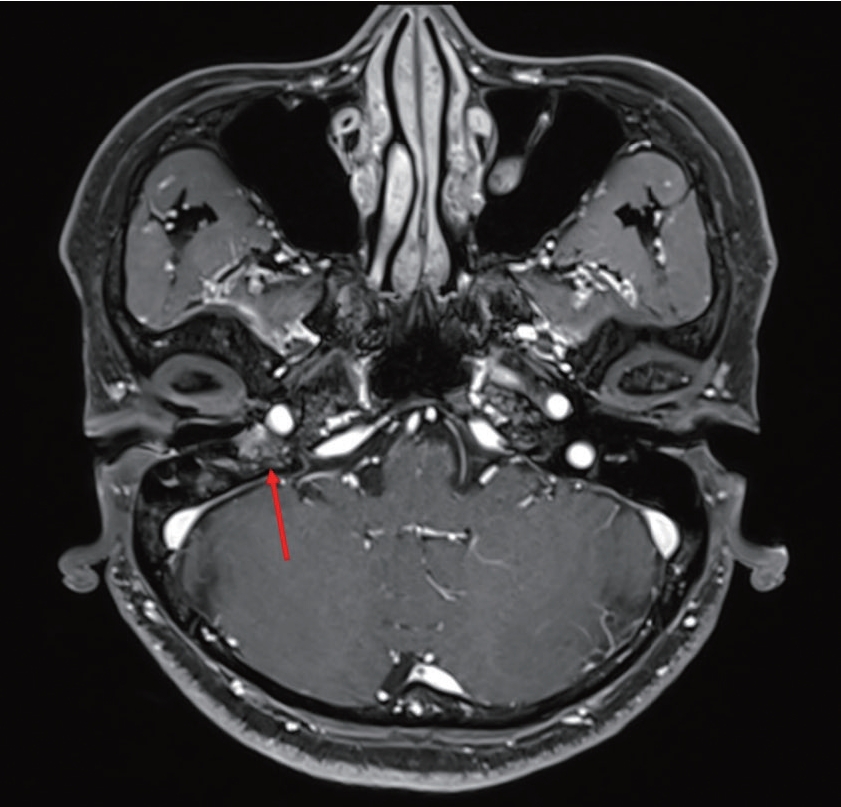

우측 중이 내 종물 의심 소견에 대한 평가를 위하여 측두골 CT 및 측두골 MRI 검사를 진행하였다. 측두골 CT에서 우측 하고실 영역에서 연조직 음영을 보이는 병변이 확인되었으나 주변의 골조직의 미란 및 파괴 소견은 보이지 않았다(Fig. 2). 이소골 및 측두골, 반고리관에는 특이소견이 보이지 않았다. T1 조영증강 MRI 영상에서 하고실 영역에서 경도의 조영증강되는 병변이 확인되었으며 확산 강조 영상에서 경도의 확산이 제한되는 모습이 확인되었다(Fig. 3).

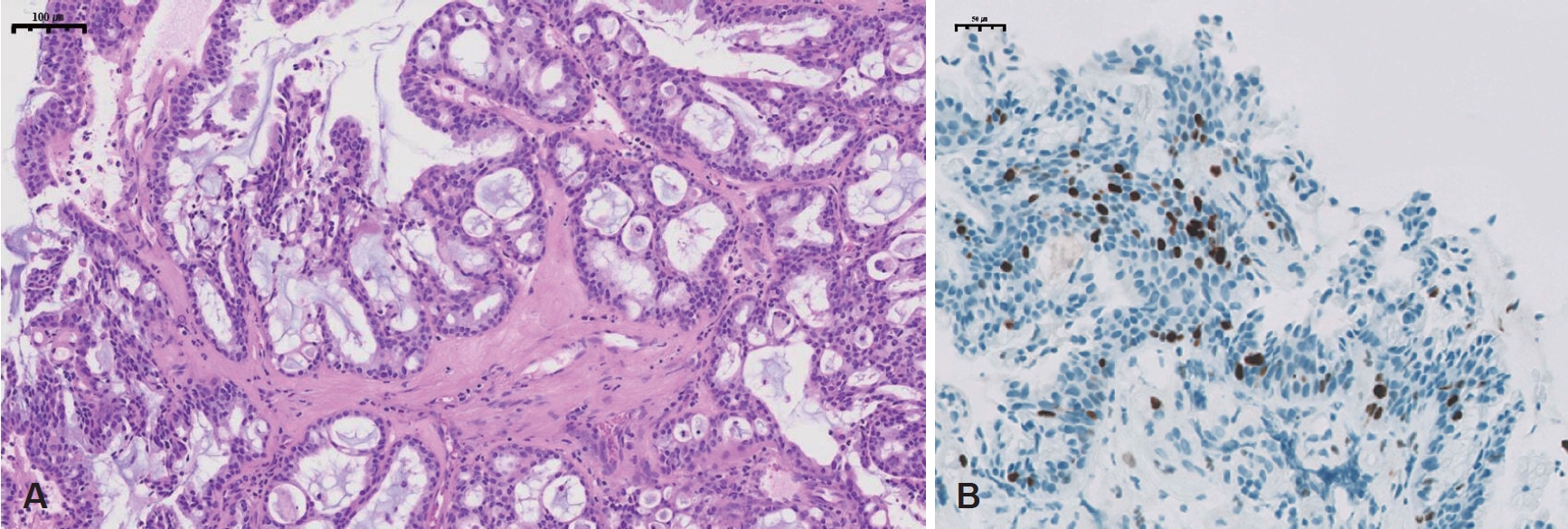

순음청력 검사에서 우측 기도 청력 40 dB, 골도 청력 30 dB, 좌측 기도 청력 30 dB, 골도 청력 30 dB가 확인되어 우측에서 경도의 기도-골도 청력 차이가 확인되었다. 고막 운동도 검사에서는 양측 모두 A형으로 확인되었다. 검사 소견 및 임상 양상을 고려하였을 때 고실 사구종을 의심하였으며, 치료를 위하여 2024년 10월 24일에 시험적 고실개방술을 시행하였다. 수술 당시 우측 중이에 CT와 MRI에서 확인되었던 적색 형태의 조직이 확인되었다. 3번 흡인기(suction tip)를 이용하여 종물을 조심스럽게 흡인하며 주변의 중이 점막과 박리하였다. 수술 당시에 종물이 주변의 점막과 유착되거나 점막을 침범한 모습을 보이지는 않았다. 이에 종물을 일괄 절제(en-bloc resection) 후 수술을 종료하였다. 조직에서는 유두상 구조(papillary structure)가 확인되며 면역 화학염색에서는 GLUT1, CK-7, PAX8, vimentin에는 양성이 확인되었으나 S-100에서는 음성이 확인되었으며 Ki-67은 10%까지 염색되는 소견이 확인되었다(Fig. 4). 현재 WHO 분류 체계로는 내림프낭 종양과 중이 선암종과에서 정확한 감별이 되지 않아 병리학적인 진단은 되지 않았다. 이에 선암종에 대한 감별을 위하여 positron emission tomography (PET)-CT 및 흉부, 복부 CT를 진행하였으나 우측 갑상선 결절 및 갑상선염 외에는 특이소견이 보이지 않았으며 갑상선 세침흡인 검사에서는 양성 소견이 확인되었다. 임상적으로 종양이 주변 조직으로 침습적인 양상을 보이지 않으며 PET-CT에서도 uptake가 없는 점을 모두 고려하였을 때 임상적으로는 내림프낭 종양으로 진단하였다. 종물을 일괄 절제하였으나 수술 당시 충분한 절제연을 확보하지 못했다고 판단하여 내림프낭 종양에 대하여 추가 치료로 방사선 치료를 계획하였다. 그러나 환자가 추가 치료를 거부하여 현재 추적관찰 중이며 이후 2달 동안 재발을 의심할 만한 고막 소견은 보이지 않았다.

고 찰

내림프낭 종양은 희귀한 종양으로 알려져 있으며 측두골의 후내방에 위치한 경우가 대부분이다[7,8]. 1988년 Gaffey 등[3]은 내림프낭 주변부에서 측두골의 파괴 및 미란을 일으키는 양상의 종양을 보고하였으며, 이후 다른 저자들이 9건의 비슷한 종양을 보고한 후 ‘aggressive papillary middle ear tumor’로 정의하였다. 그 후 Heffner [9]는 20건의 비슷한 증례를 보고하였으며 이러한 종양은 내림프낭에서 기원한 저악성도 선암종이라고 분류하였다. Mills 등[10]은 이러한 증례들을 검토하였으며 검토 결과 이러한 종양은 현재 내림프낭 종양이라고 정의한다. 내림프낭 종양이라고 명칭이 되었으며 내림프낭 주변부에서 호발하지만 아직까지 이러한 종양이 내림프낭에서 기원하는지 여부는 정확히 알려져 있지 않다.

내림프낭 종양은 일반적으로 단층의 낮은 입방형 세포(cuboidal cell)로 둘러싸인 혈관 유두(vascular papillae)가 있 는 유두상-선상(papillary-glandular) 구조를 보인다[5]. 면역 화학염색 상에서는 일반적으로 CK7, cytokeratin, GLUT1, CAIX, PAX-8 등에서 양성 소견을 보이며, S-100, vimentin 은 종양에 따라 다양하게 염색된다. CD10, p63, synaptophysin, GATA3 등에서는 음성 소견을 보이며 Ki-67의 염색 정 도는 낮은 것으로 나타난다[5]. 특히 PAX8, CAIX가 내림프낭 종양에서는 양성으로 나타나는 반면 선암종에서는 음성으 로 나타나며 이를 통해 두 종양을 감별할 수 있다[5].

내림프낭 종양을 가지고 있는 환자들은 대부분 병변측 감각신경성 난청 및 이명을 호소하며, 점진적으로 이통, 어지럼, 안면 신경 마비, 이루 등의 증상이 발생할 수 있다[11]. Husseini 등[11]에 따르면 내림프낭 종양 환자의 94%가 청력 저하를 경험하였으며, 이명(55%), 어지럼(47%), 안면마비(33%)를 보였다고 한다. 본 증례의 환자는 내원 당시 우측 이충만감을 주소로 내원하였으며 순음 청력검사에서는 양측 골도 청력 역치 모두 30 dB로 뚜렷한 일측의 감각신경성 난청을 보이지 않았다. 일반적으로 내림프낭 종양은 내림프낭 주변부로 발생하여 메니에르병과 유사한 임상양상을 띄는 것을 고려하였을 때 본 증례의 환자는 내원 당시 내림프낭 종양을 고려하기 어려웠던 환자였다.

내림프낭 종양은 von Hippel-Lindau (VHL) 병과 관련이 있는 것으로 알려져 있으며, 문헌에 따라서는 24%까지 관련이 있다는 보고도 확인되고 있다[7]. VHL병은 갈색세포종, 신세포암, 부신경절종, 내림프낭 종양, 췌장 내분비 종양, 췌장 낭선종 등 다발성 종양을 발생시키는 병으로 알려져 있다[7]. 특히, 내림프낭 종양이 VHL병의 첫 번째 증상으로 확인되는 경우는 약 32% 정도로 알려져 있으며, 이를 고려할 때 내림프낭 종양의 환자에서 VHL병의 이른 진단은 중요하다고 할 수 있다[12]. VHL병은 망막 혈관종이 생기는 경우가 많으며 이로 인하여 시야장애를 일으킬 수 있다. 따라서 내림프낭 종양 치료시 청력을 보존하여 감각기를 보존하는 것이 가장 중요하다.

내림프낭 종양은 주로 측두골의 후내방에 발생하여 주변을 파괴하는 양상을 띈다. 이 때문에 CT에서 바위 능선(petrous ridge)의 후방부의 파괴 및 미란을 확인할 수 있으며, MRI에서는 T1 조영증강 영상에서 비균질적으로 조영증강된 종괴가 확인되며 T2 조영증강된 영상에서는 혈관이 많은 형태의 종괴로 확인된다[13]. 본 증례에서는 CT에서 하고실의 종괴, MRI에서는 경도의 조영증강 되는 병변이 확인되었으나 병변의 위치를 고려하였을 때는 염증성의 육아 조직 또는 사구체 종양 가능성이 높은 것으로 판단하였다.

내림프낭 종양의 치료는 크게 수술적 치료 및 방사선 치료가 있다[6]. 두 가지 방법 중에서 수술적 치료가 주된 치료이며 수술할 때에는 내림프낭 종양의 일괄 절제가 최선의 치료로 여겨지고 있다[6]. 내림프낭 종양은 주로 내림프낭 및 내림프관의 주변부에 위치하며 주변의 유돌봉소, 추체부(petrous bone)의 미란을 일으키며 더 나아가서 속귀길까지 침범하는 경우도 있다[14]. 이러한 특성 때문에 종양의 제거를 위해 유양돌기 절제술, 경미로 접근법 여러가지 수술 술기가 사용된다. 환자의 치료를 위해서는 여러 수술 술기 중 종양의 일괄 절제를 할 수 있는 방법을 선택해야 한다. 내림프낭 종양의 경우 저악성도 선암종의 특성을 가지고 있어 방사선 치료에 반응이 좋은 종양으로 알려져 있기 때문에, 두 번째 치료 방법으로 방사선 치료를 고려한다[6]. 일반적으로 수술 후 외부 방사선 치료는 절제연이 5 mm 이하거나, 절제연에 종양이 확인되는 경우 시행하며 총 66 Gy를 33번에 나누어 종양의 발생부위에 조사한다. 만일, 수술적으로 종양을 제거하기 어려운 경우에는 총 70 Gy를 35번에 나누어 조사한다[6].

본 증례에서 임상 양상, CT, MRI, 청력검사를 모두 고려하였을 때 내림프낭 종양보다는 중이 내 종양의 흔한 종양 중 하나인 사구체 고막종을 의심 후 시험적 고실개방술을 시행하였다. 수술적으로 종양을 제거하였으며 최종 조직검사에서 내림프낭 종양과 중이 선암종이 병리학적으로는 감별이 되지 않았지만, 임상적 소견을 고려하였을 때 내림프낭 종양으로 진단하였다. 일반적인 경우와 달리 내림프낭 주변부의 유양돌기 붕소, 추체부(petrous bone) 등 주변 골의 미란 소견이 보이지 않는 소견을 종합했을 때 본 증례를 중이에 이소성으로 발생한 ‘이소성 내림프낭 종양’이라고 판단하였다. 현재까지 내림프낭 종양은 약 300건 이상 보고되었다[6]. 저자가 조사하기로는 현재까지 중이 내 발생한 이소성 내림프낭 종양은 보고된 적은 없는 것으로 알려져 있다. 내림프낭 종양의 기원에 대하여 명확히 밝혀지지 않은 상황에서, 본 증례에서 전형적인 해부학적 위치를 벗어나 발생한 내림프낭 종양을 보고하는 바이다. 이 증례를 통하여 내림프낭 종양의 병태생리를 다시 검토하고, 조직 기원과 발생 기전에 대한 추후 연구의 중요성에 대하여 강조하고자 한다.