|

|

AbstractBackground and ObjectivesHearing loss during school age can adversely impact language development, academic performance and social functioning. Early detection through accurate screening is therefore essential. However, conventional school hearing tests in Korea are limited by low sensitivity and lack of standardization. This study aimed to evaluate the validity of a tablet-based pure-tone hearing screening method implemented in real-world school settings.

Subjects and MethodA total of 207 students (414 ears) from elementary and high schools participated. The screening procedure involved presenting pure-tone stimuli at 25 dB HL across four frequencies (500, 1000, 2000, and 4000 Hz) using a calibrated tablet-based device. Screening outcomes were compared to those obtained from a gold-standard clinical audiometer (Interacoustics AD629). Predictive values, Cohen’s kappa, and receiver operating characteristic (ROC) curve analysis were used to assess diagnostic accuracy, agreement, and discriminative ability.

ResultsThe tablet-based hearing screening demonstrated high diagnostic validity. At the participant level, sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value were all 100%. Sensitivity and specificity at all tested frequencies exceeded 99.8%. Cohen’s kappa coefficients indicated substantial to perfect agreement (K=0.80-1.00), with perfect agreement (K=1.00) observed at all frequencies. The area under the curve was 1.00 across all frequencies, reflecting perfect discrimination.

ConclusionThe findings support the validity of the tablet-based pure-tone screening method for application in school-based hearing assessments. Its high diagnostic accuracy and strong agreement with the gold-standard audiometric test highlights its potential as a reliable and scalable alternative for enhancing current school hearing screening practices.

ÏÑú ΰÝÎÇúÏ≤≠ÏùÄ ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÏïÑÎèôÏóêÍ≤å Î∞úÏÉùÌïÝ Í≤ΩÏö∞ ÏÝÑÎ∞òÏÝÅÏù∏ Î∞úÎã¨Ïóê ϧëÎåÄÌïú ÏòÅÌñ•ÏùÑ ÎØ∏ÏπòÎäî Í∏∞Îä•Ïû•ÏïÝÏù¥Îã§. ÏǺÏ∂úÏѱ ϧëÏù¥Ïóº, ÎßåÏѱ ϧëÏù¥Ïóº, Ï∏°ÎëêÍ≥® Ïô∏ÏÉÅ, Ïù¥ÎèÖÏѱ ÏïΩΨº Î≥µÏö©, Ω¥Ïó≠ Ïù¥ÏÉÅ, Ïù¥Í≤ΩÌôî϶ù, Ï¢ÖÏñë, ÏÜåÏùå ÎÖ∏Ï∂ú Îì± Îã§ÏñëÌïú ÏõêÏù∏ÏúºÎ°ú Î∞úÏÉùÎêòΩ∞[1] Ìïú͵≠Ïùò Î≥¥Í±¥Î≥µÏßÄÎ∂ÄÏóêÏÑú Î∞úÌëúÌïú Ïû•ÏïÝÏù∏ Ïã§ÌÉúÏ°∞ÏǨ[2]Ïóê Îî∞Ε¥Î©¥ ÎÇúÏ≤≠Ïù¥ Îßå5-9ÏÑ∏Ïóê Î∞úÏÉùÌïú Í≤ΩÏö∞Îäî ÎÇúÏ≤≠Ïù∏ ÏÝÑÏ≤¥Ïùò 9.5%Εº Ï∞®ÏßÄÌïòÍ≥Ý, Îßå10-19ÏÑ∏Ïóê Î∞úÏÉùÌïú Í≤ΩÏö∞Îäî 7.1%Εº Ï∞®ÏßÄÌïòÏó¨ ÌïôÎÝπÍ∏∞Ïóê ÌõÑÏ≤úÏÝÅ ÎÇúÏ≤≠Ïù¥ Î∞úÏÉùÌïòÎäî Í≤ΩÏö∞Í∞Ä 16.6%Εº Ï∞®ÏßÄÌïúÎã§Í≥Ý ÌïúÎã§.

ÌïôÎÝπÍ∏∞Ïóê Î∞úÏÉùÌïòÎäî ÎÇúÏ≤≠ÏùÄ Ïñ∏Ïñ¥ Î∞úÎã¨, ÏûêÏùå ÏÝïÌôïÎèÑ, Îßê ΙÖΣåÎèÑ, ÌïôÏäµ Îä•ÎÝ• Îì± ÏïÑÎèôÏùò ÏÝÑÎ∞òÏÝÅÏù∏ Î∞úÎã¨Ïóê Ïû•ÏïÝΕº Ï¥àÎûòÌïÝ Ïàò ÏûàÎã§[3-7]. ÌäπÌûà ϵúÍ∑º Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî Ìé∏Ï∏° ÎòêÎäî Í≤ΩÎèÑ ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèôÏùò 18.3%, ϧëÎì±ÎèÑ Ïù¥ÏÉÅÏùò ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèôÏùò 20.6%Í∞Ä ÏÝïÏÑúÏÝÅ Î∞è ÌñâÎèôÏÝÅ Ïñ¥ÎݧÏõÄÏùÑ Í≤ΩÌóòÌïòÎäî Í≤ÉÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎÇò, ÎÇúÏ≤≠Ïù¥ Îã®ÏàúÌïú Ï≤≠ÎÝ• ÏÜêÏ㧠Ïù¥ÏÉÅÏùò Ïã¨Î¶¨ÏǨÌöåÏÝŠΨ∏ÏÝúΕº ÏïºÍ∏∞ÌïÝ Ïàò ÏûàÏùåÏù¥ Î∞ùÌòÄÏ°åÎã§[8]. Ïù¥Îü¨Ìïú Ïñ¥ÎݧÏõÄÏùÄ Í≥ºÏûâÌñâÎèô, Î∂àÏïà Î∞è Ïö∞Ïö∏Í≥º Í∞ôÏùÄ ÏÝïÏÑúÏÝŠΨ∏ÏÝú Îøê ÏïÑÎãàÎùº ÏǨÌöåÏÝÅ ÏÉÅÌò∏ÏûëÏö© Îä•ÎÝ• ÏÝÄÌïò, Î∞òÌï≠ÏÝÅ ÌÉúÎèÑ, Í∑úÏπô ÏúÑÎ∞òÍ≥º Í∞ôÏùÄ Î¨∏ÏÝúÌñâÎèôÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎÇÝ Ïàò ÏûàÏúºÎ©∞, ÌäπÌûà ÏùòÏǨÏÜåÌܵÏùò Ïñ¥ÎݧÏõÄÏúºÎ°ú Ïù∏Ìïú ÎòêÎûò Í¥ÄÍ≥Ñ ÌòïÏѱÏùò Ï¢åÏÝàÍ∞êÏúºÎ°ú Ïù∏Ìï¥ Ïã¨ÌôîÎêÝ Í∞ÄÎä•ÏѱÏù¥ ÎÜíÎã§. Îî∞ÎùºÏÑú ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÏïÑÎèôÏùò ÎÇúÏ≤≠ÏùÑ Ï°∞Í∏∞Ïóê Î∞úÍ≤¨ÌïòÍ≥Ý Í¥Äζ¨ÌïÝ Ïàò ÏûàÎäî ÏãÝ΢∞ÎèÑ ÎÜíÏùÄ Í≤ÄÏǨ Ï≤¥Í≥Ñ ÎßàÎÝ®Ïù¥ ÌïÑÏöîÌïòÎã§.

Ïù¥Îü¨Ìïú ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÎÇúÏ≤≠Ïùò ÏòÅÌñ•ÏúºÎ°ú ͵≠ÏÝú Î≥¥Í±¥ Í∏∞͵¨Îì§ÏùÄ ÏïÑÎèô Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä Ï§ëÏöîÌïòÎã§Í≥Ý ÎßêÌïúÎã§. ÏÑ∏Í≥ÑÎ≥¥Í±¥Í∏∞͵¨(World Health Organization, WHO)Îäî ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÏïÑÎèôÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏÝïÍ∏∞ÏÝÅÏù∏ Ï≤≠ÎÝ• Í≤ÄÏßÑ ÌîÑΰúÍ∑∏Îû®ÏùÑ Ïö¥ÏòÅÌïÝ Í≤ÉÏùÑ Í∂åÍ≥ÝÌïòÏòÄÎã§. WHOÎäî Ι®ÎìÝ ÏïÑÎèôÏùÄ Ï¥àÎì±Ìïô͵ê ÏûÖÌïô ÏãúÏÝêÍ≥º Í∑∏ Ïù¥ÌõÑÏóê Ï£ºÍ∏∞ÏÝÅÏúºÎ°ú Ï≤≠ÎÝ• Í≤ÄÏßÑÏùÑ Î∞õÏùÑ ÌïÑÏöîÍ∞Ä ÏûàÎã§Í≥Ý World Report on Hearing Î≥¥Í≥ÝÏÑúÏóê ΙÖÏãúÌïòÍ≥Ý ÏûàÏúºÎ©∞, Ï°∞Í∏∞ Î∞úÍ≤¨Í≥º Í∞úÏûÖÏù¥ ÏïÑÎèô Î∞úÎã¨Ïóê ÏûàÏñ¥ ÌïµÏã¨ÏÝÅ Ïó≠ÌïÝÏùÑ ÌïúÎã§Í≥Ý Í∞ïÏ°∞ÌïòÏòÄÎã§[9]. ÎòêÌïú, ÎØ∏͵≠Ïùò Joint Committee on Infant HearingÏùÄ 2007ÎÖÑ Î∞úÌëúÌïú Í∂åÍ≥ÝΨ∏ÏóêÏÑú ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÏñëÏßàÏùò Í¥Äζ¨Î•º ÏúÑÌïú ÌïµÏ㨠ÏßÄÌëúΰú ÎغÍ∞êÎèÑ 95% Ïù¥ÏÉÅ, ÏúÑÏñëÏÑ±Î•Ý 15% Ïù¥ÌïòΕº ÏÝúÏãúÌïòÏòÄÏúºÎ©∞, ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ ÌîÑΰúÍ∑∏Îû®ÏùÄ Ïù¥Îü¨Ìïú ÌíàÏßà Í∏∞ϧÄÏùÑ Ï∂©Ï°±Ìï¥Ïïº Ìï®ÏùÑ Í∞ïÏ°∞ÌïòÏòÄÎã§[10]. ÎØ∏͵≠ Ï≤≠Í∞ÅÌïôÌöå(American Academy of Audiology, AAA)Îäî 3ÏÑ∏ Ïù¥ÏÉÅÏùò ÏïÑÎèôÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú 500, 1000, 2000, 4000 HzÏùò Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú 20 dB HL Í∞ïÎèÑΰú Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïÝ Í≤ÉÏùÑ Í∂åÏû•ÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§[11]. ÏßÄÏπ®Ïóê Îî∞Ε¥Î©¥, ÏïÑÎèôÏù¥ Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàò ϧë ÌïòÎÇòÎùºÎèÑ Ïù∏ÏßÄÌïòÏßÄ Î™ªÌïÝ Í≤ΩÏö∞ ‚ÄòRefer‚Äôΰú Î∂ÑΕòÌïòÍ≥Ý, Ï∂îÍ∞Ä ÌèâÍ∞ÄΕº ÌܵÌï¥ Ï°∞Í∏∞ Í∞úÏûÖÏùÑ ÏúÝÎèÑÌï¥Ïïº ÌïúÎã§. Ïù¥Îü¨Ìïú ͵≠ÏÝú ÏßÄÏπ®Îì§ÏùÄ ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÏïÑÎèôÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ï≤¥Í≥ÑÏÝÅÏúºÎ°ú ÏãúÌñâÌïòÎäî Í≤ÉÏù¥ ÎÇúÏ≤≠Ïùò Ï°∞Í∏∞ Î∞úÍ≤¨Í≥º Í∞úÏûÖÏóê ÌïÑÏàòÏÝÅÏûÑÏùÑ Îí∑Î∞õÏπ®ÌïúÎã§.

Ìïú͵≠ÏóêÏÑúÎäî 2018ÎÖÑ 10Ïõî 1ÏùºÎ∂ÄÌÑ∞ ÏãÝÏÉùÏïÑ Ï≤≠Í∞ÅÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº ͱ¥Í∞ïÎ≥¥ÌóòÏÝÅÏö© ÎåÄÏÉÅÏóê Ìè¨Ìï®ÏãúϺú ÌÉúÏñ¥ÎÇòÎäî Ι®ÎìÝ ÏãÝÏÉùÏïÑÎì§ÏóêÍ≤å Ï≤≠Í∞ÅÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòÎèÑΰù ÌïòÏòÄÎã§. ÎòêÌïú, Ï∂úÏÉù ÌõÑ ÏûÖÏõê ϧëÏóê ÏãúÌñâÎêòÎäî Í≤ÄÏǨΕº ÏÝÑÏï° Í±¥Í∞ïÎ≥¥ÌóòÏúºÎ°ú ÏßÄÏõêÌïòÍ≥Ý ÏûàÏúºÎ©∞, Ïô∏ÎûòÏóêÏÑú ÏãúÌñâÎêòÎäî Í≤ΩÏö∞ÏóêÎèÑ Î≥∏Ïù∏ Î∂ÄÎã¥Í∏àÏùò ÏùºÎ∂ÄΕº ÏßÄÏõêÎ∞õÏùÑ Ïàò ÏûàÎèÑΰù ÌïòÏòÄÎã§[12]. Ïù¥Î•º ÌܵÌï¥ Ìö®Í≥ºÏÝÅÏù∏ ÎÇúÏ≤≠ Ï°∞Í∏∞ Î∞úÍ≤¨ÏùÑ Ïù¥Î£®Ïñ¥ÎÇ¥Í≥Ý ÏûàÏúºÎÇò ÌõÑÏ≤úÏÝÅÏúºÎ°ú Î∞úÏÉùÌïòÎäî Ï≤≠Í∞ÅÏû•ÏïÝÏùò Í≤ΩÏö∞, ÏãÝÏÉùÏïÑ ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº ÌܵÍ≥ºÌïòÎçîÎùºÎèÑ ÌïôÎÝπÍ∏∞Ïóê ÏÉàΰ≠Í≤å ÎÇòÌÉÄÎÇÝ Ïàò ÏûàÏñ¥ ÏßÄÏÜçÏÝÅÏù∏ Í≤ÄÏǨÍ∞Ä ÌïÑÏöîÌïòÎã§.

Ìï¥Ïô∏ÏóêÏÑúÎäî ÌïôÎÝπÍ∏∞ ÏïÑÎèôÏùò Ï≤≠ÎÝ• Ψ∏ÏÝúΕº Ï°∞Í∏∞Ïóê Î∞úÍ≤¨ÌïòÍ≥Ý Í∞úÏûÖÌïòÍ∏∞ ÏúÑÌï¥ Íµ≠Í∞Ä ÎòêÎäî ÏßÄÏó≠ Îã®ÏúÑÏùò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Ï≤¥Í≥ÑΕº Ïö¥ÏòÅÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§. Ïä§Ïõ®Îç¥Ïùò Í≤ΩÏö∞ ÎåÄÎ∂ÄÎ∂ÑÏùò ÏßÄÎ∞©ÏûêÏπòÎã®Ï≤¥ÏóêÏÑú Ï¥àÎì±Ìïô͵ê ÎòêÎäî ϧëÎì±Ìïô͵ê Ïû¨Ìïô ϧë ϵúÏÜå Ìïú Ï∞®Î°Ä Ïù¥ÏÉÅ 1000-4000 Hz Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú 20-25 dB HL ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑΰú Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§[13]. ÎØ∏͵≠ÏùÄ Ïó∞Î∞© Ï∞®ÏõêÏùò ÏùòΨ¥ Í∑úÏÝïÏùÄ ÏóÜÏßÄÎßå, Í∞ÅÏ£ºÏóêÏÑúÎäî AAA Í∂åÍ≥ÝΕº Í∏∞Î∞òÏúºÎ°ú Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÍ≥Ý ÏûàÏúºÎ©∞, Ï°∞ÏßÄÏïÑ Ï£ºÏôÄ Ïò§ÌÅ¥ÎùºÌò∏Îßà Ï£º Îì±ÏùÄ 1000, 2000, 4000 HzÏóêÏÑú 20 dB HL ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÍ≥Ý, ΙÖÌôïÌïú Í≤ÄÏǨ ÏÝàÏ∞®ÏôÄ ÌåêÏÝï Í∏∞ϧÄÏùÑ Í∞ñÏ∂ò Ï≤¥Í≥ÑΕº Ïö¥ÏòÅÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§[14,15]. Í∑∏Îü¨ÎÇò ÌòÑÏû¨ Ìïú͵≠Ïùò Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùÄ 1000 Hz Îã®Ïùº Ï£ºÌååÏàò, 40 dB HL ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑÏùò Í≤ÄÏǨ Î∞©ÏãùÏóê ÏùòÏ°¥ÌïòÍ≥Ý ÏûàÏúºÎ©∞, Í≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑ ÎòêÌïú ΙÖÌôïÌïòÍ≤å Í∑úÏÝïÎêòÏñ¥ ÏûàÏßÄ ÏïäÎã§[16]. Îòê Îã§Î•∏ Í≤ÄÏǨ Î∞©ÏãùÏúºÎ°úÎäî Í∑ìÏÜçÎßê Í≤ÄÏǨΰú Ï£ºÍ¥ÄÏѱÏù¥ ÎÜíÏùÄ ÎπÑÌëúϧÄÌôîÎêú Î∞©Î≤ïÏù¥ Î≥ëÌñâÎêòÍ∏∞ÎèÑ ÌïòÏó¨, Í≤ΩÎèÑ ÎÇúÏ≤≠Ïùò Ï°∞Í∏∞ Î∞úÍ≤¨ÏóêÎäî ÏÉÅÎãπÌïú ÌïúÍ≥ÑΕº Í∞ÄÏßÑÎã§. Ïù¥Îäî ͵≠ÏÝú ÏûÑÏÉÅ Í∏∞ϧÄÍ≥º ÎπÑ͵êÌñàÏùÑ Îïå ÌòÑÏÝÄÌûà ÏôÑÌôîÎêú Í∏∞ϧÄÏù¥Î©∞, ÏãÝ΢∞ÏѱÍ≥º ÎغÍ∞êÎèÑÍ∞Ä Î™®Îëê Îñ®Ïñ¥ÏßÄÎäî Î∞©Î≤ïÏù¥Îã§. Ïù¥Ïóê Îî∞Îùº, ÏãÝ΢∞ÌïÝ Ïàò ÏûàÍ≥Ý Ìïô͵ê ÌôòÍ≤ΩÏóê ÏÝÅÏö©ÌïÝ Ïàò ÏûàÎäî Ï≤≠Í∞Å ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑÏôÄ Íµ¨Ï≤¥ÏÝÅÏù∏ ÎÇúÏ≤≠ Í∏∞ϧÄÏóê ÎåÄÌïú Í≥ÝÎݧÍ∞Ä ÌïÑÏöîÌïòÎã§.

Î≥∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞òÏùò Ï≤≠Í∞Å ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ ÎèÑ͵¨ MAICO‚ìá easyTone (MAICO Diagnostics GmbH)ÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÏó¨ ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÎÇúÏ≤≠ ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ Í≤Ä϶ùÌïòÍ≥Ý, Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùò ÌôúÏö© Í∞ÄÎä•ÏѱÏùÑ ÌèâÍ∞ÄÌïòÍ≥ÝÏûê ÌïúÎã§. Ïù¥Î•º ÏúÑÌï¥ Î®ºÏÝÄ ÎÇúÏ≤≠Ïù∏Ïóê ÎåÄÌïòÏó¨ ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä ÏÝÅÏÝàÌïú ÏÑÝÎ≥Ñ Îä•ÎÝ•ÏùÑ Í∞ñÏ∂îÍ≥Ý ÏûàÎäîÏßÄΕº ÏǨÏÝÑ ÏÝêÍ≤ÄÌïòÍ∏∞ ÏúÑÌïòÏó¨ Ïó∞͵¨ ÏѧÍ≥Ñ ÌÉÄÎãπÏѱ Î∞è Í≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑ ÏÝÅÏö© Í∞ÄÎä•ÏѱÏùÑ ÌèâÍ∞ÄÌïòÎäî ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Î•º ÏÑÝÌñâÌïòÏòÄÎã§. Î≥∏ Ïã§ÌóòÏóêÏÑúÎäî Ïã§ÏÝú Ï¥àÎì±Ìïô͵êÏôÄ Í≥ÝÎì±Ìïô͵êÏóêÏÑú Í∏∞Ï°¥Ïùò ÏßÑÎã®Ïö© Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑ Interacoustics‚ìá AD629 (Interacoustics A/S)Ïùò Í≤ÄÏǨ Í≤∞Í≥ºÏôÄ ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞òÏùò Ï≤≠Í∞Å ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò Í≤∞Í≥ºÎ•º ÎπÑ͵êÌïòÏó¨ Î∂ÑÏÑùÌïòÏòÄÎã§.

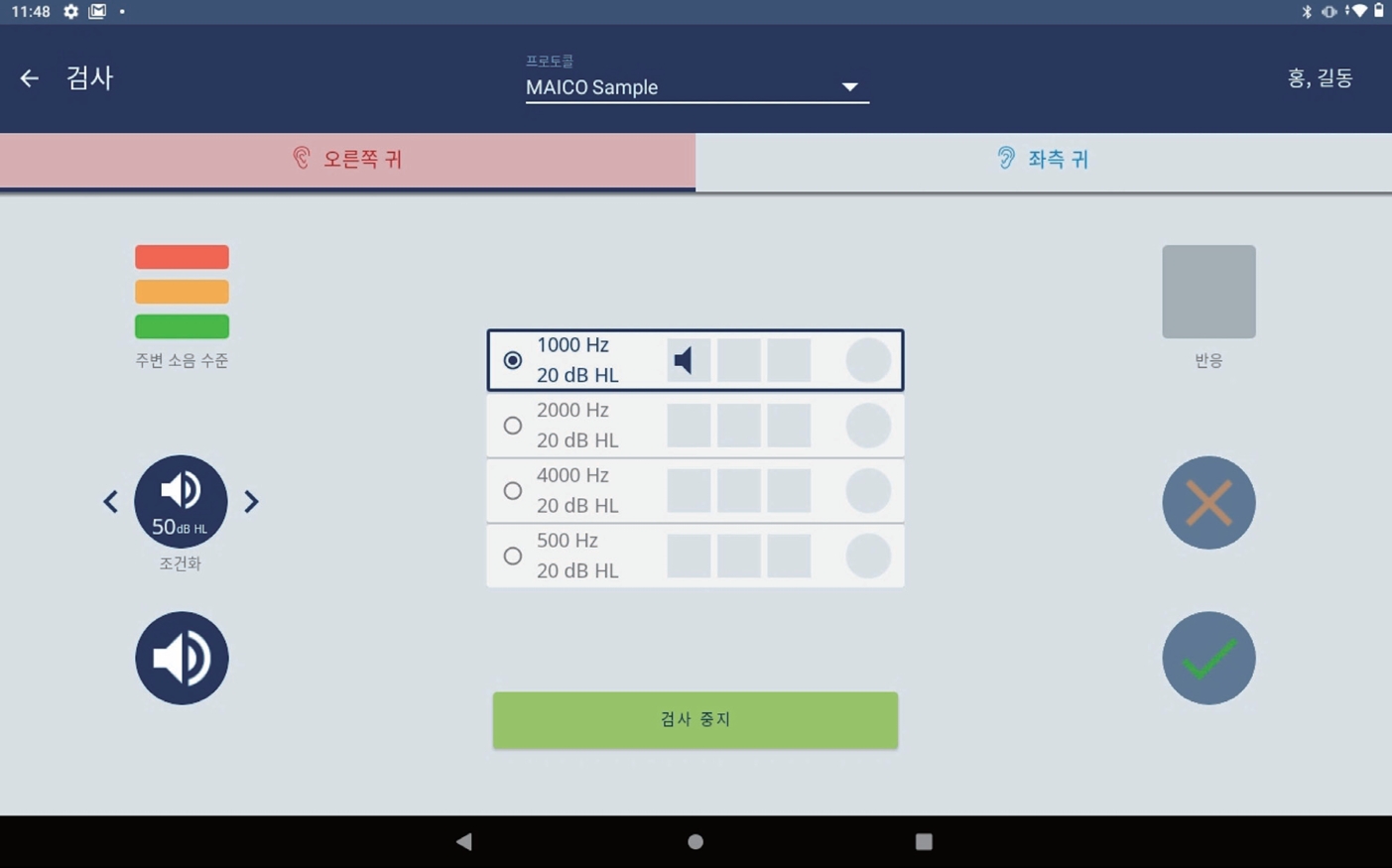

ÎåÄÏÉÅ Î∞è Î∞©Î≤ïÍ≤ÄÏǨ ÎèÑ͵¨ÎÇúÏ≤≠ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏóêÏÑúÎäî easyToneÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÏòÄÍ≥Ý, Ïù¥ÏôÄ Ìï®Íªò ÎèôÏùº ÏÝúÏ°∞ÏǨÏùò DD65 v2A Ï∞®Ïùå Ìó§ÎìúÌè∞(MAICO Diagnostics GmbH)ÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÏòÄÎã§. easyToneÏùÄ Ï¢åÏö∞ Í∑Ä Î™®ÎëêÏóê ÎåÄÌï¥ 500, 1000, 2000, 4000 HzÏùò Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº ÏàòÌñâÌïÝ Ïàò ÏûàÏúºÎ©∞, Í∞ŠϣºÌååÏàòÎßàÎ㧠25 dB HLÏùò ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ 3ÌöåÏî© ÏÝúÏãúÌïúÎã§. ÎåÄÏÉÅÏûêÎäî ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îì§ÏóàÏùÑ Í≤ΩÏö∞ Î∞òÏùë Î≤ÑÌäºÏùÑ ÎàÑΕ¥ÎèÑΰù ÏïàÎÇ¥Î∞õÏïòÏúºÎ©∞ Í≤ÄÏǨÏûêÎäî ÌîºÌóòÏûêÏùò Î∞òÏùë Ïó¨Î∂ÄΕº ÏàòÎèôÏúºÎ°ú Í∏∞ΰùÌïúÎã§. Î∞òÏùë Í∏∞ΰù Î≤ÑÌäºÏùÄ Î∞òÏùëÌïòÏßÄ Î™ªÌïú Í≤ΩÏö∞ Ïö∞Ï∏°Ïùò Îπ®Í∞ÑÏÉâ X Î≤ÑÌäº Í∑∏ζ¨Í≥Ý Î∞òÏùëÌïú Í≤ΩÏö∞ Í∑∏ ÏïÑÎûò Ï¥àΰùÏÉâ Ï≤¥ÌŨ Î≤ÑÌäºÏù¥Îã§. Í∞ŠϣºÌååÏàòÏóêÏÑú 2Ìöå Ïù¥ÏÉÅ Î∞òÏùëÏù¥ ÏûàÏúºÎ©¥ Ìï¥Îãπ Ï£ºÌååÏàòÎäî Passΰú ÌåêÏÝïÌïòÏòÄÍ≥Ý, Ι®ÎìÝ Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú PassÏùº Í≤ΩÏö∞ ϵúÏ¢Ö Pass, ÌïòÎÇò Ïù¥ÏÉÅÏùò Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú 2Ìöå Ïù¥ÏÉÅ Î∞òÏùëÏù¥ ÏóÜÏùÑ Í≤ΩÏö∞ ϵúÏ¢Ö Referΰú ÌåêÏÝïÌïòÏòÄÎã§. Fig. 1ÏùÄ Í≤ÄÏǨ ÌôîΩ¥Ïùò Ι®ÏäµÏù¥Îã§.

ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Î•º ÏßÑÌñâÌïú Î≥ëÏõêÏùò ÏßÑΣåÏã§Í≥º Î≥∏ Ïó∞͵¨Î•º ÏßÑÌñâÌïú ͵êÏ㧠ÎÇ¥ ÏÜåÏùåÏùÄ ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑΕº ÌܵÌï¥ Ïã§ÏãúÍ∞ÑÏúºÎ°ú Ï∏°ÏÝïÎêòÏóàÏúºÎ©∞, ÎØ∏͵≠ ͵≠Í∞ÄÌëúϧÄÌòëÌöå(American National Standards Institute, ANSI)Ïùò ϵúÎåÄ ÌóàÏö© Ï£ºÎ≥Ä ÏÜåÏùå Í∏∞ϧÄ(ANSI S3.1-1999[R2008] [17])ÏùÑ Ï§ÄÏàòÌïòÏòÄÎã§. Ïù¥Îäî Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ ϧë ÏÜåÏùå Í∞ÑÏÑ≠ÏùÑ ÏµúÏÜåÌôîÌïòÍ∏∞ ÏúÑÌï¥ ÏѧÏÝïÎêú Ï£ºÌååÏàòÎ≥Ñ ÏÜåÏùå ÏÉÅÌïúÏπòΰú, Í≤ÄÏǨ ÏãÝ΢∞ÎèÑÏóê ÏòÅÌñ•ÏùÑ ÎØ∏ÏπÝ Ïàò ÏûàÎäî ϧëÏöîÌïú ÌôòÍ≤Ω ÏöîÏù∏Ïù¥Îã§. Ïû•ÎπÑÎäî Ï£ºÎ≥Ä ÏÜåÏùå ÏàòϧÄÏùÑ Ïã§ÏãúÍ∞ÑÏúºÎ°ú Ï∏°ÏÝïÌïòÏó¨ ÏÑ∏ Í∞ÄÏßÄ ÏÉâÏÉÅ(Ï¥àΰù, ÎÖ∏Îûë, Îπ®Í∞ï)ÏúºÎ°ú ÏãúÍ∞ÅÌôîÌïòÏòÄÍ≥Ý, Í≤ÄÏǨ ÏßÑÌñâÏùÄ ÏÜåÏùåÏù¥ Í∞ÄÏû• ÎÇÆÏùåÏùÑ ÎÇòÌÉÄÎÇ¥Îäî Ï¥àΰùÏÉâ ÌëúÏãúÍ∞Ä ÏúÝÏßÄÎêÝ ÎïåÏóêÎßå ÏãúÌñâÌïòÏòÄÎã§.

Table 1ÏóêÏÑúÏùò maximum levelÏùÄ ÌóàÏö©Í∞ÄÎä•Ìïú ϵúÎåÄ Ï£ºÎ≥Ä ÏÜåÏùåÏùÑ ÎúªÌïòÎäî maximum permissible ambient noise levels (MPANLs)ÏùÑ ÎúªÌïúÎã§. Ïù¥Îäî Í≤ÄÏǨ Í∞ïÎèÑ Ï§ë Í∞ÄÏû• ÎÇÆÏùÄ Í∞ïÎèÑÏôÄ easyTone Í∞êÏáÑÍ∞íÏùÑ ÎçîÌïòÏó¨ Í≥ÑÏÇ∞ÌïòÎäî Í≤ÉÏúºÎ°ú, Î≥∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî 25 dB HL Í∞ïÎèÑΕº ÏǨÏö©ÌïòÏòÄÍ∏∞ ÎïåΨ∏Ïóê 25 dB HLÏóê Ï£ºÌååÏàòÏóê Îî∞Ε∏ Í∞êÏáÑÍ∞íÏùÑ ÎçîÌïòÏó¨ ÏǨÏö©ÌïòÏòÄÎã§. ÏòàΕº Îì§Ïñ¥, 1000 HzÏóêÏÑúÎäî Í∞êÏáÑÍ∞í 45.4Εº ÎçîÌïòÏó¨ ϵúÎåÄ ÌóàÏö© ÏÜåÏùå ÏàòϧÄÏù∏ 70.4 dB SPLÏù¥ ÏѧÏÝïÎêòÏóàÎã§. easyToneÏùò Í∞ŠϣºÌååÏàòÎ≥Ñ Í∞êÏáÑÍ∞íÍ≥º 25 dB HL Í∞ïÎèÑΰú Í≤ÄÏǨÌïÝ Í≤ΩÏö∞Ïùò maximum levelÏùÑ Íµ¨Ìïú ÌëúÎäî Table 2ÏôÄ Í∞ôÎã§.

MPANLs는 허용 가능한 최대 주변 소음을 뜻하는 것으로, 검사 자극 강도에 주파수별 감쇄값을 더하여 산출되어 본 연구에서는 25 dB HL 자극음을 기준으로 각 주파수별 MPANLs를 계산하였다.

ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÏóêÎäî AD629 Ïû•ÎπÑÏôÄ DD65 v2 Ï∞®Ïùå Ìó§ÎìúÌè∞(Interacoustics‚ìá DD65 v2)Ïù¥ ÏǨÏö©ÎêòÏóàÎã§. AD629Îäî 250-8000 Hz Î≤îÏúÑÏùò ÏàúÏùå ÏûêÍ∑πÏùÑ ÏÝúÏãúÌïÝ Ïàò ÏûàÎã§. ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑÎäî ÏàúÏùåÏ≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏóêÏÑú -10 - 100 dB HLÍπåÏßÄ ÏÝúÏãú Í∞ÄÎä•ÌïòÎã§.

Ïó∞͵¨ ÏÝàÏ∞®ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Ïùò ÎåÄÏÉÅÏûêÎäî ÏÑúÏö∏ÎåÄÌïô͵êÎ≥ëÏõêÏùò Ïù¥ÎπÑÏù∏ÌõÑÍ≥º ÏÝÑΨ∏ÏùòÏùò ÏßÑΣåΕº ÌܵÌï¥ ÎÇúÏ≤≠Ïù¥ ÌôïÏßÑÎêú ÌôòÏûêÎì§Ïù¥Îã§. ÎåÄÏÉÅÏûêÏùò Ïó∞ÎÝπÏùÄ ÏѱÏù∏Ïù¥ÎØÄΰú Î≥∏Ïù∏Ïùò ÏûêÎ∞úÏÝÅÏù∏ ÎèôÏùò ÌïòÏóê Ïó∞͵¨Í∞Ä ÏßÑÌñâÎêòÏóàÎã§. Ι®ÎìÝ Í≤ÄÏǨÎäî 2023ÎÖÑ 7ÏõîÏóê ÏÑúÏö∏ÎåÄÌïô͵êÎ≥ëÏõêÏóêÏÑú ÏßÑÌñâÎêòÏóàÍ≥Ý, ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÎäî Ï°∞Ïö©Ìïú ÏßÑΣåÏã§ÏóêÏÑú, ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÎäî Ïù¥ÎπÑÏù∏ÌõÑÍ≥º Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏã§Ïùò Î∞©ÏùåÏã§ÏóêÏÑú ÏßÑÌñâÎêòÏóàÎã§.

Î≥∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÏùò Ι®ÎìÝ Í≤ÄÏǨÎäî ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑÏôÄ ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑÏùò ÏǨÏö©Î≤ïÏùÑ ÏïåÍ≥Ý Ï≤≠Í∞ÅÌïôÏóê ÎåÄÌïú ÏÝÑΨ∏ÏÝÅÏù∏ ÏßÄÏãùÏù¥ ÏûàÎäî Ï≤≠Îä•ÏǨÍ∞Ä ÏãúÌñâÌïòÏòÄÎã§. Î≥∏ Ïó∞͵¨Ïùò ÎåÄÏÉÅÏûêÎäî Ï¥àÎì±ÌïôÏÉùÍ≥º Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉùÏúºÎ°ú ÎØ∏ÏѱÎÖÑÏûêÏù¥ÎØÄΰú Ïó∞͵¨ Ï∞∏Ïó¨Î•º ÏúÑÌïú ÎèôÏùòÏÑúÎäî ÌïôÏÉù Î≥∏Ïù∏Í≥º Î≥¥Ìò∏Ïûê Ι®ÎëêÏùò ÏÑúΙÖÏùÑ Î∞õÏïÑ ÏàòÏßëÌïòÏòÄÎã§. ÏǨÏÝÑÏóê Í∞Å ÌïôÍ∏âÏóê Í∞ÄÏÝïÌܵÏãÝΨ∏ÏùÑ Î∞∞Î∂ÄÌïòÏòÄÎäîÎç∞, ÏÉÅÎã®ÏóêÎäî Ïó∞͵¨ Ι©ÏÝÅÍ≥º ÏÝàÏ∞®Î•º ÏѧΙÖÌïòÍ≥Ý ÌïòÎã®ÏóêÎäî Î≥¥Ìò∏ÏûêÏôÄ ÌïôÏÉùÏù¥ ÏûêÎ∞úÏÝÅÏù∏ Ï∞∏Ïó¨ ÏùòÏǨΕº ΙÖÏãúÌïÝ Ïàò ÏûàÎèÑΰù ÏãÝÏ≤≠ÏÑúΕº Ï≤®Î∂ÄÌïòÏòÄÎã§. Í≤ÄÏǨ Ïû•ÏÜåÎäî Ï¥àÎì±Ìïô͵êÏôÄ Í≥ÝÎì±Ìïô͵êÏùò ÏùºÎ∞ò ͵êÏã§Î°ú ÏßÄÏÝïÌïòÏòÄÏúºÎ©∞, Í≤ÄÏǨ ÎåÄÏÉÅÏûê 1ΙÖÏî© ÏàúÏ∞®ÏÝÅÏúºÎ°ú ÏûÖÏã§ÏãúϺú Í≤ÄÏǨΕº ÏßÑÌñâÌïòÏòÄÎã§. Ï¥àÎì±Ìïô͵ê 4ÌïôÎÖÑÏùÄ 2023ÎÖÑ 12Ïõî 22Ïùº, 5ÌïôÎÖÑÏùÄ 12Ïõî 21Ïùº, Í≥ÝÎì±Ìïô͵ê 2ÌïôÎÖÑÏùÄ 12Ïõî 26ÏùºÎ∂ÄÌÑ∞ 28ÏùºÍπåÏßÄ 3ÏùºÏóê ͱ∏Ï≥ê Í≤ÄÏǨΕº ÏßÑÌñâÌïòÏòÄÎã§. Ïó∞͵¨ÏûêÎì§ÏùÄ easyTone Ïû•ÎπÑÏôÄ AD629 Ïû•ÎπÑΕº ͵êÏã§Î°ú ÏßÅÏÝë Ïù¥ÏÜ°ÌïòÏó¨, Ìïú ΙÖÏî© Í∞úÎ≥ÑÏÝÅÏúºÎ°ú Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÏòÄÎã§.

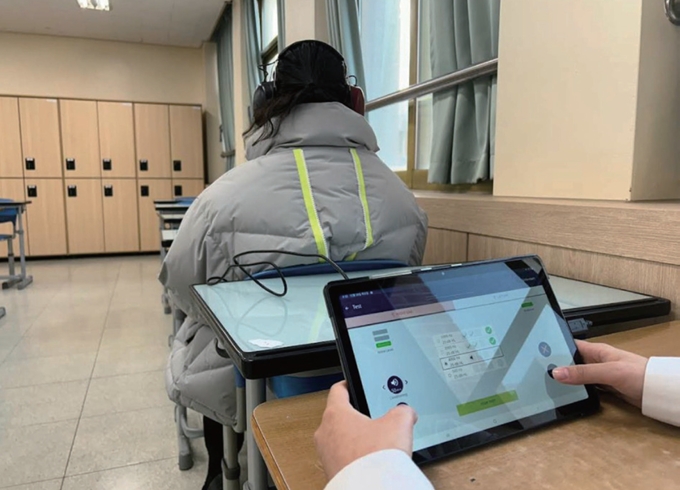

Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ Ïãú Í≤ÄÏǨ ÎåÄÏÉÅÏûêÎäî Fig. 2ÏôÄ Í∞ôÏù¥ Í≤ÄÏǨÏûêΕº Îì±ÏßÄÍ≥Ý ÏïâÏïÑ Ìó§ÎìúÌè∞ÏùÑ Ï∞©Ïö©Ìïú ÏÉÅÌÉúÏóêÏÑú ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îì§ÏóàÏùÑ Îïå ÏÜêÏùÑ Îì§Ïñ¥ Î∞òÏùëÌïòÎèÑΰù ÏïàÎÇ¥Î∞õÏïòÎã§. ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÎäî ÏàòÏÝïÏÉÅÏäπÎ≤ï(modified Hughson-Westlake method)ÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÏó¨ Ïó≠ÏπòΕº Ï∏°ÏÝïÌïòÏòÄÎã§. ÏûêÍ∑πÏùåÏùÄ 1000 HzÏóêÏÑú 40 dB HLΰú ÏãúÏûëÌïòÏó¨ ÎåÄÏÉÅÏûêÍ∞Ä Î∞òÏùëÌïú Í≤ΩÏö∞ ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑΕº 10 dBÏî© Í∞êÏÜåÏãúÌǧÍ≥Ý, Î∞òÏùëÌïòÏßÄ ÏïäÏúºÎ©¥ 5 dBÏî© Ï¶ùÍ∞ÄÏãúÌǧÎäî Î∞©ÏãùÏúºÎ°ú Ï°∞ÏÝïÌïòÏòÄÎã§. Í≤ÄÏǨ ÏàúÏÑúÎäî Ïö∞Ï∏° Í∑ÄÏùò 1000, 2000, 4000, 500 Hz ÏàúÏúºÎ°ú, Ïù¥Ïñ¥ÏÑú Ï¢åÏ∏° Í∑ÄÏóê ÎåÄÌï¥ ÎèôÏùºÌïú Ï£ºÌååÏàò ÏàúÏÑúΰú ÏßÑÌñâÎêòÏóàÎã§. Í∞ŠϣºÌååÏàòÏóê ÎåÄÌï¥ ÏµúÏÜå 2Ìöå Ïù¥ÏÉÅ ÎèôÏùºÌïú Ïó≠Ïπò Î∞òÏùëÏù¥ ÌôïÏù∏Îêú Í≤ΩÏö∞ Ìï¥Îãπ Ï£ºÌååÏàòÏùò Ï≤≠ÎÝ• Ïó≠Ïπòΰú Í∏∞ΰùÌïòÏòÄÎã§. ÏÝÑÏ≤¥ Í≤ÄÏǨ ÏÜåÏöî ÏãúÍ∞ÑÏùÄ ÎÇúÏ≤≠ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÎäî ÏïΩ 1-2Î∂Ñ, ÏàúÏùåÏ≤≠ÎÝ•Ïó≠ÏπòÍ≤ÄÏǨÎäî ÏïΩ 4-5Î∂Ñ ÏÝïÎèÑΰú Ï∏°ÏÝïÎêòÏóàÏúºÎ©∞, Ι®ÎìÝ Í≤ÄÏǨÎäî ÎèôÏùºÌïú Ïû•ÎπÑÏôÄ ÏÝàÏ∞®Ïóê Îî∞Îùº ÏùºÍ¥ÄÎêòÍ≤å ÏàòÌñâÎêòÏóàÎã§.

Ïó∞͵¨ Ï∞∏Ïó¨ÏôÄ Í¥ÄÎÝ®Îêú Ι®ÎìÝ ÏÝàÏ∞®Îäî ÏÑúÏö∏ÎåÄÌïô͵êÎ≥ëÏõê Ïó∞͵¨Ïú§Î¶¨Ïã¨ÏùòÏúÑÏõêÌöå(Institutional Review Board, IRB)Ïùò ÏäπÏù∏ÏùÑ Î∞õÏïòÎã§(H-2210-157-1374).

Í≤∞ Í≥ºÎ≥∏ Ïó∞͵¨Ïóê ÏïûÏÑú, ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò Í≤ÄÏǨ Ïû•ÎπÑÏùò ÏßÑÎã®ÏÝÅ ÏѱÎä•ÏùÑ Í∏∞Ï¥àÏÝÅÏúºÎ°ú ÌèâÍ∞ÄÌïòÍ∏∞ ÏúÑÌïú ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Î•º ÏѱÏù∏ ÎÇúÏ≤≠Ïù∏ 57ΙÖ(114Í∞ú Í∑Ä)ÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏÑÝÌñâÌïòÏòÄÎã§. ÎÇ®ÏûêÎäî 25ΙÖ, Ïó¨ÏûêÎäî 32ΙÖÏúºÎ°ú ÌèâÍ∑Ý Ïó∞ÎÝπÏùÄ 56.4¬±5.16ÏÑ∏Ïù¥Îã§. Ìï¥Îãπ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî 500-8000 HzÏùò Îã§ÏñëÌïú Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú ÎغÍ∞êÎèÑ 95.5%-98.5%, ÌäπÏù¥ÎèÑ 84.8%-98.2%Ïùò Í≤∞Í≥ºÎ•º Î≥¥Ïù¥Î©∞ ÎèÑ͵¨ ÌÉÄÎãπÏѱÏù¥ ÎÜíÏùÄ Í≤ÉÏùÑ ÌôïÏù∏ÌñàÏúºÎ©∞ ͵¨Ï≤¥ÏÝÅÏù∏ ÏàòÏπòÎäî Table 3Ïóê ÎÇòÌÉÄÎÇ¥ÏóàÎã§.

ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Î•º Î∞îÌÉïÏúºÎ°ú, Î≥∏ Ïó∞͵¨Îäî ÏùºÎ∞ò Ìïô͵ê ÏïÑÎèôÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú Ïã§ÏÝú Ìïô͵êÏóêÏÑúÏùò ÏÝÅÏö© Í∞ÄÎä•ÏѱÍ≥º ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ ÌèâÍ∞ÄÌïòÎäî Îç∞ Ι©ÏÝÅÏùÑ ÎëêÍ≥Ý ÏàòÌñâÌïòÏòÄÎã§. Î≥∏ Ïó∞͵¨Ïóê ϵúÏ¢Ö Ï∞∏Ïó¨Ìïú ÎåÄÏÉÅÏûêÎäî Ï¥àÎì±ÌïôÏÉù 77ΙÖ(154Í∞ú Í∑Ä), Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉù 130ΙÖ(260Í∞ú Í∑Ä)ÏúºÎ°ú, Ï¥ù 207ΙÖ, 414Í∞úÏùò Í∑ÄΕº Í≤ÄÏǨÌïòÏòÄÎã§. Ï¥àÎì±ÌïôÏÉùÏùò ÌèâÍ∑Ý Ïó∞ÎÝπÏùÄ Îßå 10.42ÏÑ∏, Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉùÏùò Ïó∞ÎÝπÏùÄ Îßå 17ÏÑ∏ΰú ÏßëÍ≥ÑÎêòÏóàÏúºÎ©∞, ÏÝÑÏ≤¥ ÎåÄÏÉÅÏûê ϧë Ï¥àÎì±ÌïôÏÉùÏùÄ ÎÇ®Ïûê 40ΙÖ, Ïó¨Ïûê 37ΙÖ, Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉùÏùÄ ÎÇ®Ïûê 103ΙÖ, Ïó¨Ïûê 27ΙÖÏúºÎ°ú ͵¨ÏѱÎêòÏóàÎã§. ÏàúÏùåÏ≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ(AD629)Εº ÌܵÌï¥ ÏÇ∞Ï∂úÎêú ÏñëÏ∏° Í∑ÄÏùò ÌèâÍ∑Ý Ï≤≠ÎÝ• Ïó≠Ïπò(pure-tone average)Îäî Ï¥àÎì±ÌïôÏÉùÏùò Í≤ΩÏö∞ Ïö∞Ï∏° Í∑ÄÏóêÏÑú 5.1¬±3.5 dB HL, Ï¢åÏ∏° Í∑ÄÏóêÏÑú 4.6¬±3.7 dB HLÏù¥ÏóàÍ≥Ý, Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉùÏùÄ Í∞ÅÍ∞Å 4.3¬±4.1 dB HL, 4.1¬±4.6 dB HLΰú Ï∏°ÏÝïÎêòÏóàÎã§(Table 4).

Ï¥ù 207ΙÖÏùò ÎåÄÏÉÅÏûê(414Í∞úÏùò Í∑Ä)Εº ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏôÄ ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïú Í≤∞Í≥º, Îëê Í≤ÄÏǨÏóêÏÑúÏùò ϵúÏ¢Ö Í≤ÄÏǨ Í≤∞Í≥ºÎäî Ι®ÎìÝ ÎåÄÏÉÅÏûêÏóê ÎåÄÌï¥ ÏôÑÏÝÑÌûà ÏùºÏπòÌïòÏòÄÎã§. Ïù¥Ïóê Îî∞Îùº ÎåÄÏÉÅÏûê Îã®ÏúÑÏóêÏÑúÏùò ÎغÍ∞êÎèÑ(sensitivity), ÌäπÏù¥ÎèÑ(specificity), ÏñëÏѱÏòàÏ∏°ÎèÑ(positive predictive value, PPV), ÏùåÏѱÏòàÏ∏°ÎèÑ(negative predictive value, NPV)Îäî Ι®Îëê 100%ΰú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. Í∑∏Îü¨ÎÇò Ï£ºÌååÏàòÎ≥Ñΰú Î∂ÑÏÑùÌïú Í≤∞Í≥º, 1000 HzÏóêÏÑúÎäî Ï∞∏ÏñëÏѱ(true positive)Ïù¥ 2ͱ¥, ͱ∞ÏßìÏñëÏѱ(false positive)Ïù¥ 1ͱ¥ Î∞úÏÉùÌïòÏòÄÏúºÎ©∞, ͱ∞ÏßìÏùåÏѱ(false negative)ÏùÄ ÎÇòÌÉÄÎÇòÏßÄ ÏïäÏïòÎã§. Ïù¥Ïóê Îî∞Îùº ÎغÍ∞êÎèÑÎäî 100%, ÌäπÏù¥ÎèÑÎäî 99.8%, PPVÎäî 6 6.7%, NPVÎäî 100%ΰú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. 2000 HzÏôÄ 4000 HzÏóêÏÑúÎäî Í∞ÅÍ∞Å 2ͱ¥Ïùò Ï∞∏ÏñëÏѱÎßå ÌôïÏù∏ÎêòÏóàÏúºÎ©∞, ͱ∞ÏßìÏñëÏѱÍ≥º ͱ∞ÏßìÏùåÏѱÏùÄ Î∞úÏÉùÌïòÏßÄ ÏïäÏïÑ ÎغÍ∞êÎèÑ, ÌäπÏù¥ÎèÑ, PPV, NPV Ι®Îëê 100%ΰú Î∂ÑÏÑùÎêòÏóàÎã§. 500 HzÏóêÏÑúÎäî ÎÇúÏ≤≠ ÏǨΰÄÍ∞Ä ÌôïÏù∏ÎêòÏßÄ ÏïäÏïòÏúºÎ©∞, Ι®ÎìÝ Í≤∞Í≥ºÍ∞Ä ÏùåÏѱ(Pass)ÏúºÎ°ú ÌôïÏù∏ÎêòÏñ¥ Ï∞∏ÏñëÏѱÍ≥º ͱ∞ÏßìÏùåÏѱ Ι®Îëê 0ÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. Ïù¥Î°ú Ïù∏Ìï¥ Ìï¥Îãπ Ï£ºÌååÏàòÏùò ÎغÍ∞êÎèÑÏôÄ ÏñëÏѱÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî Î∂ÑΙ®Í∞Ä 0 (0/0)Ïù∏ ͵¨Ï°∞ΰú Í≥ÑÏÇ∞Ïù¥ Î∂àÍ∞ÄÎä•ÌïòÏòÄÏúºÎ©∞, ÌäπÏù¥ÎèÑÏôÄ ÏùåÏѱÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî Ι®Îëê 100%ΰú ÏÇ∞Ï∂úÎêòÏóàÎã§(Table 5).

ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÏôÄ ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Í∞ÑÏùò ϵúÏ¢Ö ÌåêÏÝï ÏùºÏπòÎèÑÏóê ÎåÄÌïú Cohen‚Äôs Kappa Î∂ÑÏÑù Í≤∞Í≥º, ÎåÄÎ∂ÄÎ∂ÑÏùò Ï°∞ͱ¥ÏóêÏÑú KÍ∞íÏù¥ 0.80 Ïù¥ÏÉÅÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÏúºÎ©∞, Ïù¥Îäî ÏÉÅÎãπÌûà ÎÜíÏùÄ ÏàòϧÄÏùò ÏùºÏπò(Substantial to Almost Perfect Agreement)Εº ÏùòÎØ∏ÌïúÎã§(Table 6). ÌäπÌûà ÏùºÎ∂Ä Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑúÎäî Í¥ÄÏ∞∞Îêú ÏùºÏπòÏú®(Pa)Í≥º Í∏∞ÎåÄ ÏùºÏπòÏú®(Pc)Ïù¥ Ι®Îëê 1.0ÏúºÎ°ú ÏôÑÏÝÑÌïú ÏùºÏπò(K=1.0)Εº Î≥¥ÏòÄÎã§. Îã§Îßå, ÎÇúÏ≤≠ ϺÄÏù¥Ïä§Í∞Ä ÏÝÑÌòÄ ÏóÜÏóàÎçò 500 HzÏóêÏÑúÎäî 0ÏúºÎ°ú ÎÇòÎàÑÏñ¥Ïïº ÌïòÎäî Í≥ÑÏÇ∞ Ïò§Î•òÍ∞Ä Î∞úÏÉùÌïòÍ≤å ÎêòÏñ¥ Ìï¥Îãπ Ï£ºÌååÏàòÏóê ÎåÄÌïú Kappa Î∂ÑÏÑùÏùÄ Î∂àÍ∞ÄÎä•ÌïòÏòÄÎã§.

ÎòêÌïú Ι®ÎìÝ Ï£ºÌååÏàò(500, 1000, 2000, 4000 Hz)ÏóêÏÑúÏùò receiver operating characteristic (ROC) curve Î∂ÑÏÑù Í≤∞Í≥º area under the curve (AUC) Í∞íÏùÄ 1.00ÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§(Table 7). Ïù¥Îäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÏôÄ ÎπÑ͵êÌñàÏùÑ Îïå ÎÇúÏ≤≠ Ïó¨Î∂ÄΕº ÏôÑÎ≤ΩÌûà ͵¨Î≥ÑÌïòÏòÄÏùåÏùÑ ÏùòÎØ∏ÌïúÎã§. Ι®ÎìÝ AUC Í∞íÏù¥ ÏôÑÎ≤ΩÌïú Î∂Ñζ¨(perfect separation)Εº Î≥¥ÏòÄÍ∏∞ ÎïåΨ∏Ïóê 95% ÏãÝ΢∞͵¨Í∞Ñ(confidence interval) Î∞è p-valueÎäî ÌܵÍ≥ÑÏÝÅÏúºÎ°ú ÏÇ∞Ï∂úÎêòÏßÄ ÏïäÏïòÎã§.

Í≥Ý Ï∞∞Î≥∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏúºÎ°ú ÏǨÏö© Í∞ÄÎä•Ìïú ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏôÄ ÏßÑÎã®Ïö© Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏùò Í≤∞Í≥ºÎ•º ÎπÑ͵êÌïòÏó¨ ÎÇúÏ≤≠ÏùÑ ÌåêÎ≥ÑÌïÝ Ïàò ÏûàÎäîÏßÄΕº Í≤Ä϶ùÌïòÏòÄÎã§. Ï¥àÎì±ÌïôÏÉù Î∞è Í≥ÝÎì±ÌïôÏÉù Ï¥ù 207ΙÖÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏñëÏ∏° Í∑Ä 414Í∞úÏóê ÎåÄÌï¥ Í≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïú Í≤∞Í≥º, Îëê Í≤ÄÏǨ Í∞ÑÏùò ϵúÏ¢Ö ÌåêÏÝï(Pass/Refer) ÏùºÏπòÏú®ÏùÄ 100%ÏòÄÏúºÎ©∞, Í∞ŠϣºÌååÏàòÏùò ÎغÍ∞êÎèÑ, ÌäπÏù¥ÎèÑ, ÏñëÏѱ Î∞è ÏùåÏѱ ÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî 1000 Hz ÏñëÏѱÏòàÏ∏°ÎèÑΕº ÏÝúÏô∏ÌïòÍ≥Ý 99.8%-100%ΰú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. ÎòêÌïú Cohen‚Äôs Kappa Î∂ÑÏÑù Í≤∞Í≥º, Substantial ÎòêÎäî Almost Perfect ÏàòϧÄÏúºÎ°ú ÏÉÅÎãπÌûà ÎÜíÏùÄ ÏàòϧÄÏùò ÏùºÏπòÍ∞Ä ÌôïÏù∏ÎêòÏóàÎã§. ÌäπÌûà ÏùºÎ∂Ä Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑúÎäî K=1.0ÏúºÎ°ú ÏôÑÏÝÑÌïú ÏùºÏπòΕº ÎÇòÌÉÄÎÉàÏúºÎ©∞ Ïù¥Îäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÏôÄ ÏúÝÏǨÌïú ÏàòϧÄÏùò ÏÝïÌôïÏѱÏùÑ Î≥¥Ïù¥Í≥Ý ÏûàÏùåÏùÑ ÏùòÎØ∏ÌïòÏó¨ Ìïô͵ê Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏóêÏÑú ÏãÝ΢∞ÎèÑ ÎÜíÏùÄ Í≤ÄÏǨ Î∞©Î≤ïÏúºÎ°ú ÌôúÏö©ÎêÝ Ïàò ÏûàÏùåÏùÑ ÎÇòÌÉÄÎÇ∏Îã§. ROC Î∂ÑÏÑù Í≤∞Í≥º, Ι®ÎìÝ Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú AUC Í∞íÏù¥ 1.00ÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. Ïù¥Îäî ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä ÏßÑÎã®Í≤ÄÏǨÏóê Îî∞Îùº ÎÇúÏ≤≠͵∞Í≥º ÏÝïÏÉÅ͵∞ÏùÑ ÏôÑÎ≤ΩÌïòÍ≤å Î∂ÑΕòÌïÝ Ïàò ÏûàÎäî ÏѱÎä•Ïù¥ ÏûàÏùåÏùÑ ÏùòÎØ∏ÌïòΩ∞, Í≤ÄÏǨÏùò ÌÉÄÎãπÎèÑ ÌäπΩ¥ÏóêÏÑú ÎߧÏö∞ Ïö∞ÏàòÌïú Í≤∞Í≥ºÎ°ú Ìï¥ÏÑùÎêúÎã§. Îã§Îßå, Ι®ÎìÝ AUCÍ∞Ä 1.00Ïù¥ÎùºÎäî ÏÝêÏùÄ ÌòÑÏã§ÏÝÅÏúºÎ°ú ÎìúΨºÎ©∞, Î≥∏ Ïó∞͵¨Ïùò ÌëúÎ≥∏Ïù¥ Ïû•ÏïÝÌïô͵êÍ∞Ä ÏïÑÎãå ÏùºÎ∞ò Ìïô͵êΕº Í∏∞Î∞òÏúºÎ°ú ÌïòÍ≥Ý ÏûàÏñ¥ ÎÇúÏ≤≠ÏûêÏùò ÎπÑÏú®Ïù¥ ÎÇÆÍ≥Ý, Ï¥ù ÌëúÎ≥∏Ïùò ÏàòÍ∞Ä 207ΙÖÏúºÎ°ú ÏÝÅÎã§Îäî ÌäπÏѱÏóê ÏùòÌï¥ Í≥ºÎèÑÌïòÍ≤å ÎÜíÏùÄ ÌÉÄÎãπÎèÑÍ∞Ä ÎÇòÌÉÄÎǨÏùÑ Í∞ÄÎä•ÏѱÎèÑ ÏûàÎã§.

Îã§Îßå Ï£ºÌååÏàò Îã®ÏúÑÏùò Î∂ÑÏÑùÏóêÏÑúÎäî ÏùºÎ∂ÄÏóêÏÑú ÏòàÏô∏Í∞Ä ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. ÌäπÌûà 1000 HzÏóêÏÑúÎäî ÏúÑÏñëÏѱ Î∞òÏùëÏù¥ ÎÇòÌÉÄÎÇòΩ¥ÏÑú ÌäπÏù¥ÎèÑÍ∞Ä 99.8%, ÏñëÏѱ ÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî 66.7%ΰú ÎÇÆÍ≤å Ï∏°ÏÝïÎêòÏóàÎã§. Ïù¥Îäî Í∞úÎ≥Ñ Ï£ºÌååÏàò Îã®ÏúÑÏóêÏÑúÏùò ÌåêÏÝïÏóêÏÑú Í≤ÄÏǨ Î∞òÏùëÏùò Ìé∏Ï∞®Í∞Ä Ï°¥Ïû¨ÌïÝ Ïàò ÏûàÏùåÏùÑ ÎÇòÌÉÄÎǥΩ∞, Ï£ºÌååÏàò Îã®ÏúÑÏùò Í≤∞Í≥º Ìï¥ÏÑùÏóêÎäî Îã§ÏÜåÏùò Ï£ºÏùòÍ∞Ä ÌïÑÏöîÌï®ÏùÑ Ïïå Ïàò ÏûàÏóàÎã§. Í∑∏ÎüºÏóêÎèÑ Î∂à͵¨ÌïòÍ≥Ý, Í≤ÄÏǨ Í∞Ñ ÏµúÏ¢Ö ÌåêÏÝïÏù¥ ÏôÑÏÝÑÌûà ÏùºÏπòÌïúÎã§Îäî ÏÝêÏóêÏÑú, Ìïô͵ê Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ Î∞©Î≤ïÏúºÎ°úÏÑúÏùò ÌÉÄÎãπÏѱÏù¥ Ï∂©Î∂ÑÌïòÎã§Í≥Ý ÏǨΣåÎêúÎã§.

ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Îäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÎÇúÏ≤≠ ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÏûÑÏÉÅÏÝÅ ÏÝÅÏö© Í∞ÄÎä•ÏѱÏùÑ ÏßÄÏßÄÌïòÎäî Î≥¥ÏôÑÏÝÅ Í∑ºÍ±∞Í∞Ä ÎêúÎã§. ÎèôÏùºÌïú Í≤ÄÏǨ ÎèÑ͵¨ÏôÄ Î∞©Î≤ïÏúºÎ°ú ÏѱÏù∏ ÎÇúÏ≤≠Ïù∏ 57ΙÖÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏßÑÌñâÎêú ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî 500-8000 Hz ÏÝÑ Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú ÎغÍ∞êÎèÑÎäî 95.5%-100%, ÌäπÏù¥ÎèÑÎäî 84.8%-100%, ÏñëÏѱ ÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî 82.1%-100%, ÏùåÏѱ ÏòàÏ∏°ÎèÑÎäî 85.1%-100%ΰú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. ÌäπÌûà 500 HzÏóêÏÑú Ι®ÎìÝ ÏàòÏπòÍ∞Ä 100%ΰú Í≥ÑÏÇ∞ÎêòÏóàÏúºÎ©∞, Í≥ÝÏ£ºÌååÏàò ÏòÅÏó≠ÏóêÏÑúÎèÑ ÎÜíÏùÄ ÏÝïÌôïÎèÑΕº Î≥¥ÏòÄÎã§. ÎπÑΰù ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨ÏôÄ Î≥∏ Ïó∞͵¨ Í∞ÑÏùò ÎåÄÏÉÅÏûê ÌäπÏѱ(Ïó∞ÎÝπ, Ï≤≠ÎÝ• ÏÉÅÌÉú)ÏùÄ ÏÉÅÏù¥ÌïòÏßÄÎßå, Ïù¥ Í≤∞Í≥ºÎäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä ÎÇúÏ≤≠ ÏßëÎã®ÏóêÏÑúÎèÑ ÎÜíÏùÄ ÏàòϧÄÏùò ÏßÑÎã®ÏÝÅ ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ Î≥¥Ïù∏ ÏǨÏÝÑ Í≤ÄÌÜÝÍ∞Ä Ïù¥Î£®Ïñ¥Ï°åÎã§Îäî ÏÝêÏóêÏÑú Î≥∏ Ïó∞͵¨Ïùò ÌÉÄÎãπÎèÑΕº ÎÜíÏù¥Îäî Í∏∞Î∞òÏù¥ ÎêòÏóàÎã§. ÎòêÌïú Ìñ•ÌõÑ Îã§Í∏∞관 ÎòêÎäî ÎåÄÍ∑úΙ® Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÏùò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÎÜíÏùÄ ÌÉÄÎãπÏѱÏóê ÎåÄÌïú Í∞ÄÎä•ÏѱÏùÑ ÏÝúÍ≥µÌïúÎã§Îäî ÏÝêÏóêÏÑú ÏùòÏùòÍ∞Ä ÏûàÎã§.

Ìï¥Ïô∏ ÏǨΰÄΕº ÏÇ¥Ìé¥Î≥¥Î©¥, Ïä§Ïõ®Îç¥ ÎåÄÎ∂ÄÎ∂ÑÏùò ÏßÄÎ∞©ÏûêÏπòÎã®Ï≤¥ÏóêÏÑúÎäî Ï¥àÎì±Ìïô͵ê Ïû¨Ìïô ϧë Ìïú Ï∞®Î°Ä Ïù¥ÏÉÅ Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòÍ≥Ý ÏûàÏóàÏúºÎ©∞, Ïù¥ ϧë ÏïΩ ÏÝàÎ∞òÏóê Í∞ÄÍπåÏö¥ ÏßÄÏó≠ÏóêÏÑúÎäî Ï¥àÎì±Ìïô͵êÏôÄ Ï§ëÍ≥ÝÎì±Ìïô͵êÏóêÏÑú Í∞ÅÍ∞Å Ìïú Ï∞®Î°ÄÏî© Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÎäî Í≤ÉÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§. ÏùºÎ∂Ä ÏßÄÏó≠ÏùÄ Ï¥àÎì±Ìïô͵êÏóêÏÑú Îëê Î≤àÏùò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòͱ∞ÎÇò, ϧëÎì±Ìïô͵êÏóêÏÑúÎßå Îã®ÎèÖÏúºÎ°ú ÏãúÌñâÌïòÎäî Í≤ΩÏö∞ÎèÑ Î≥¥Í≥ÝÎêòÏóàÎã§. Í≤ÄÏǨÏóê ÏǨÏö©Îêú Ï£ºÌååÏàòÎäî ÎåÄÏ≤¥Î°ú 500, 1000, 2000, 4000, 6000 HzÏùò Ï¥ù 5Í∞ÄÏßÄΰú ͵¨ÏѱÎêòÏóàÏúºÎ©∞, Ïù¥ ϧëÏóêÏÑúÎèÑ 1000-4000 Hz ͵¨Í∞ÑÏùÄ Í±∞Ïùò Ι®ÎìÝ ÏßÄÏûêÏ≤¥ÏóêÏÑú Í≥µÌܵÏÝÅÏúºÎ°ú ÏǨÏö©ÎêòÏóàÎã§. ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑÏùò Í≤ΩÏö∞, 84%Ïùò ÏßÄÏó≠ÏóêÏÑúÎäî 20 dB HL Í∏∞ϧÄÏúºÎ°ú Í≤ÄÏǨÍ∞Ä ÏàòÌñâÎêòÏóàÏúºÎ©∞, 10.7%Ïùò ÏßÄÏó≠ÏùÄ 25 dB HL Ïù¥ÏÉÅÏùò ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑΕº ÏÝÅÏö©ÌïòÍ≥Ý ÏûàÏñ¥ Í≤ÄÏǨ ÎغÍ∞êÎèÑÏùò ÏùºÍ¥ÄÏѱ Ï∏°Î©¥ÏóêÏÑú Ìé∏Ï∞®Í∞Ä Ï°¥Ïû¨ÌïòÏòÄÎã§. ÎòêÌïú Í≤ÄÏǨ ÏãúÍ∏∞, Í≤ÄÏǨ ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑú ÏßÄÏó≠ Í∞Ñ Ï∞®Ïù¥Í∞Ä ÏûàÏóàÏúºÎ©∞ Ïù¥Îغ ÏïÑÎèô Ìè¨Ìï® Ïó¨Î∂ÄÏôÄ Í∞ôÏù¥ Í≤ÄÏǨ ÎåÄÏÉÅ͵∞ÏóêÏÑúÎèÑ Ï∞®Ïù¥Í∞Ä ÏûàÏóàÎã§[13].

ÎØ∏͵≠ÏóêÏÑúÎäî Ïó∞Î∞© Ï∞®ÏõêÏùò Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ ÏùòΨ¥ Í∑úÏÝïÏùÄ ÏóÜÏßÄÎßå, Í∞ŠϣºÏóêÏÑú ÏûêÏ≤¥ÏÝÅÏù∏ ÏßÄÏπ®ÏùÑ ÏÑ∏Ïõå Ìïô͵ê Í∏∞Î∞ò Í≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§. Ï°∞ÏßÄÏïÑ Ï£º Î≥¥Í±¥Î∂ÄÎäî Guidelines for Hearing Screening by Audiometer [14]Εº ÌܵÌï¥ Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàòΕº 1000, 2000, 4000 Hzΰú ÏÝïÌïòÍ≥Ý, Í∞ŠϣºÌååÏàòÎßàÎ㧠20 dB HLÏùò ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îëê Ï∞®Î°ÄÏî© ÏÝúÏãúÌïòÎèÑΰù Í∑úÏÝïÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§. ÌïôÏÉùÏùÄ ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îì§ÏóàÏùÑ Í≤ΩÏö∞ ÏÜêÏùÑ Îì§Ïñ¥ Î∞òÏùëÌïòΩ∞, Îëê Î≤à Ι®Îëê Î∞òÏùëÌïòΩ¥ ‚ÄòPass‚Äô, Ìïú Î≤àÎßå Î∞òÏùëÌïòͱ∞ÎÇò Î∞òÏùëÌïòÏßÄ Î™ªÌïú Í≤ΩÏö∞ÏóêÎäî ‚ÄòRefer‚Äôΰú ÌèâÍ∞ÄÎêúÎã§. Í≤ÄÏǨÎäî Ïò§Î•∏쪽 Í∑ÄÎ∂ÄÌÑ∞ ÏãúÏûëÌïòÏó¨ Ìïú Í∑ÄÏî© ÎèÖζΩÏÝÅÏúºÎ°ú Ïã§ÏãúÎêòΩ∞, Í≤ÄÏǨÏûêÎäî Ìïô͵ê Í∞ÑÌò∏ÏǨ, Ï≤≠Í∞ÅÌïôÏûê, Ïñ∏Ïñ¥Î≥ëζ¨ÏǨ ÎòêÎäî Í¥ÄÎÝ® ÌõàÎÝ®ÏùÑ Ïù¥ÏàòÌïú Ïûêΰú ÌïúÏÝïÎêúÎã§. ÏǨÏö©ÎêòÎäî Ï≤≠ÎÝ•Í≥ÑÎäî ANSI S3.6 Í∏∞ϧÄÏùÑ Ï∂©Ï°±ÌïòÍ≥Ý, ÏÝïÍ∏∞ÏÝÅÏúºÎ°ú Î≥¥ÏÝïÎêú ÏàúÏùå Ï≤≠ÎÝ•Í≥ÑÏó¨Ïïº ÌïòΩ∞, Ï∞®Ïùå Ìó§ÎìúÌè∞ÏùÑ Î∞òÎìúÏãú ÏǨÏö©Ìï¥Ïïº ÌïúÎã§. Í≤ÄÏǨ ÌôòÍ≤ΩÏùÄ Í∞ÄÎä•Ìïú Ìïú Î∞©Ïùå Î∂ÄÏä§Î•º ÏǨÏö©ÌïòÎäî Í≤ÉÏù¥ Í∂åÏû•ÎêòΩ∞, Î∂ÄÎìùÏù¥Ìïú Í≤ΩÏö∞ Ï°∞Ïö©Ìïú ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑú ÏÜåÏùå Í∞ÑÏÑ≠ÏùÑ ÏµúÏÜåÌôîÌïú ÏÉÅÌÉúÏóêÏÑú Ïã§ÏãúÎêòÏñ¥Ïïº ÌïúÎã§. ‚ÄòRefer‚Äô ÌåêÏÝïÏù¥ ÎÇ¥ÎݧÏßÑ Í≤ΩÏö∞ÏóêÎäî 2-4Ï£º ÎÇ¥ Ïû¨Í≤ÄÏǨΕº Ïã§ÏãúÌïòÍ≥Ý, Ïû¨Í≤ÄÏóêÏÑúÎèÑ ÎèôÏùºÌïú Í≤∞Í≥ºÍ∞Ä ÎÇòÌÉÄÎÇÝ Í≤ΩÏö∞ Ï≤≠Í∞ÅÌïôÏûê ÎòêÎäî Ïù¥ÎπÑÏù∏ÌõÑÍ≥º ÏÝÑΨ∏ÏùòÏùò ÌèâÍ∞Äΰú Ïó∞Í≥ÑÎêúÎã§.

Ïò§ÌÅ¥ÎùºÌò∏Îßà Ï£º Î≥¥Í±¥Î∂Ä Ïó≠Ïãú School Hearing Screening Guidelines [15]ÏùÑ ÌܵÌï¥ ÏúÝÏǨÌïú Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Ï≤¥Í≥ÑΕº Ïö¥ÏòÅÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§. Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàòÎäî Ï°∞ÏßÄÏïÑ Ï£ºÏôÄ ÎèôÏùºÌïòΩ∞, Í∞ŠϣºÌååÏàòÎßàÎ㧠20 dB HLÏùò ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Ìïú Ï∞®Î°ÄÏî© ÏÝúÏãúÌïúÎã§. ÌïôÏÉùÏùÄ ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Ïù∏ÏßÄÌñàÏùÑ Í≤ΩÏö∞ Î≤ÑÌäºÏùÑ ÎàÑΕ¥Í±∞ÎÇò ÏÜêÏùÑ Îì§Ïñ¥ Î∞òÏùëÌïòΩ∞, ÏÑ∏ Ï£ºÌååÏàò Ι®ÎëêÏóêÏÑú Î∞òÏùëÏù¥ ÏûàÏúºÎ©¥ ‚ÄòPass‚Äô, Ìïú Ï£ºÌååÏàòÎùºÎèÑ Î∞òÏùëÌïòÏßÄ Î™ªÌïòΩ¥ ‚ÄòRefer‚Äôΰú ÌåêÏÝïÎêúÎã§. Ïû•ÎπÑÎäî ANSI Í∏∞ϧÄÏùÑ Ï∂©Ï°±ÌïòÍ≥Ý Ïó∞ 1Ìöå Ïù¥ÏÉÅ Î≥¥ÏÝïÎêú Ï≤≠ÎÝ•Í≥ÑΕº ÏǨÏö©Ìï¥Ïïº ÌïòΩ∞, TDH-39 ÎòêÎäî Í∑∏Ïóê ϧÄÌïòÎäî ÏѱÎä•Ïùò Ï∞®Ïùå Ìó§ÎìúÌè∞ÏùÑ ÏǨÏö©Ìï¥Ïïº ÌïúÎã§. Í≤ÄÏǨÏûêÎäî Ìïô͵ê Í∞ÑÌò∏ÏǨ, Ïñ∏Ïñ¥Î≥ëζ¨ÏǨ, ÌäπÏàò͵êÏǨ, Ï≤≠Í∞ÅÌïôÏûê ÎòêÎäî ͵êÏú°Íµ¨ÏóêÏÑú ÏßÄÏÝïÌïú ÌõàÎÝ® Ïù¥ÏàòÏûêΰú ÌïúÏÝïÎêúÎã§. Í≤ÄÏǨ Ïû•ÏÜåÎäî Î∞©Ïùå Î∂ÄÏä§Î•º ÏǨÏö©ÌïòÎäî Í≤ÉÏù¥ Í∞ÄÏû• Ïù¥ÏÉÅÏÝÅÏù¥ÏßÄÎßå, ÏùºÎ∞ò ͵êÏã§Ïù¥ÎÇò Î≥¥Í±¥Ïã§ÏóêÏÑúÎèÑ Ï∂úÏûÖΨ∏Í≥º Ï∞ΩΨ∏ÏùÑ Îã´Í≥Ý Ï£ºÎ≥Ä ÏÜåÏùåÍ≥º Ïô∏Î∂Ä Ïû°ÏùåÏùÑ ÏµúÏÜåÌôîÌïÝ Ïàò ÏûàÎäî Ï°∞ͱ¥ÏùÑ Ï∂©Ï°±ÌïòΩ¥ Í≤ÄÏǨÍ∞Ä Í∞ÄÎä•ÌïòÎã§. ‚ÄòRefer‚Äô ÌåêÏÝïÏù¥ ÎÇ¥ÎݧÏßÑ ÌïôÏÉùÏùÄ ÏµúÏÜå 2Ï£º ÌõÑ Ïû¨Í≤ÄÏǨΕº Î∞õÍ≥Ý, Ï≤≠ÎÝ• ÏÝÄÌïòÍ∞Ä ÏßÄÏÜçÎêòÎäî Í≤ΩÏö∞ ÏÝÑΨ∏ ÏùòΣåÍ∏∞Í¥ÄÏúºÎ°úÏùò Ïó∞Í≥ÑÍ∞Ä Í∂åÏû•ÎêúÎã§.

Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏóê ÎåÄÌïú ͵≠ÏÝúÏÝÅ ÎπÑ͵êÎäî Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàò, ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑ, ÌåêÏÝïÍ∏∞ϧÄ, Ïû•ÎπÑ Í∏∞준 Îì± Ïó¨Îü¨ Ìï≠Ι©ÏóêÏÑú Ï∞®Ïù¥Í∞Ä ÏûàÏùåÏùÑ Î≥¥Ïó¨Ï§ÄÎã§. Ïù¥Îü¨Ìïú Ï∞®Ïù¥Î•º Table 8Ïóê ÏöîÏïΩÌïòÏòÄÎã§. ÌäπÌûà ÎØ∏͵≠Í≥º Ïä§Ïõ®Îç¥ÏùÄ ÎåÄÏ≤¥Î°ú 20 dB HLΰú ÎÇÆÏùÄ Í∞ïÎèÑÏóêÏÑú Ïó¨Îü¨ Ï£ºÌååÏàòΕº Í≤ÄÏǨÌïòÍ≥Ý ÏûàÎäî Î∞òΩ¥, Ìïú͵≠ÏùÄ 40 dB HLΰú ÎÜíÏùÄ Í∞ïÎèÑÏóêÏÑú 1000 HzÎßåÏùÑ Í≤ÄÏǨÌïòÍ≥Ý ÏûàÎã§. Ïù¥Îäî ͵≠ÎÇ¥ Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùò ÌïúÍ≥ÑΕº Î≥¥Ïó¨Ï£ºÎ©∞ ͵≠Í∞ÄÏÝÅ ÏßÄÏπ®Ïùò Í∞úÏÝï ÌïÑÏöîÏѱÏùÑ Îí∑Î∞õÏπ®ÌïúÎã§.

ÎòêÌïú ÎØ∏͵≠ ÎÇ¥ÏóêÏÑúÎäî Í∏∞Ï°¥ Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏùò ÏÝúÏïΩÏùÑ Î≥¥ÏôÑÌïòÍ≥Ý ÏÝëÍ∑ºÏѱÏùÑ ÎÜíÏù¥Í∏∞ ÏúÑÌïú Í∏∞ÏàÝ Í∏∞Î∞ò Í≤ÄÏǨÎèÑ Í∞úÎ∞úÎêòÍ≥Ý ÏûàÎã§. Mahomed-Asmail Îì±[18]ÏùÄ ÎØ∏͵≠ ÎÇ¥ 5-12ÏÑ∏ ÏïÑÎèô 2000ΙÖÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ• ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ ÏãúÏä§ÌÖúÏù∏ hearScreen‚Ñ¢Ïùò ÏûÑÏÉÅ ÏúÝÌö®ÏѱÏùÑ Í≤ÄÌÜÝÌïòÏòÄÎã§. Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàòÎäî 1000, 2000, 4000 Hzΰú ÏѧÏÝïÎêòÏóàÍ≥Ý, Í∞ŠϣºÌååÏàòÎßàÎ㧠20 dB HL ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Ìïú Ï∞®Î°ÄÏî© ÏÝúÏãúÌïòÏòÄÎã§. ÌïôÏÉùÏùÄ ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îì§ÏóàÏùÑ Îïå ÌôîΩ¥Ïóê ÎÇòÌÉÄÎÇòÎäî Î∞òÏùë Î≤ÑÌäºÏùÑ ÎàåÎü¨ ÏùëÎãµÌïòÏòÄÏúºÎ©∞, Í≤ÄÏǨ Í≤∞Í≥ºÎäî Ïï±Í≥º Ïó∞ÎèôÎêú ÏãúÏä§ÌÖúÏùÑ ÌܵÌï¥ ÏûêÎèô Í∏∞ΰù Î∞è ÌåêÏÝïÎêòÏóàÎã§. Í≤ÄÏǨ ÏÝïÌôïÎèÑÎäî ÎغÍ∞êÎèÑ 75.0%, ÌäπÏù¥ÎèÑ 98.5%Εº Í∏∞ΰùÌïòÏòÄÍ≥Ý, Í≤ÄÏǨ ÏãúÍ∞ÑÏùÄ Í∏∞Ï°¥ Í≤ÄÏǨ ÎåÄÎπÑ ÌèâÍ∑Ý 12.3% Îã®Ï∂ïÎêú Í≤ÉÏúºÎ°ú ÎÇòÌÉÄÎǨÎã§.

Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùÑ ÏúÑÌïú ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ ÌÉÄÎãπÎèÑΕº ÌèâÍ∞ÄÌïú Îã§Î•∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨ Ïï±Ïù∏ Kids Hearing Game (KHG)ÏùÑ ÏǨÏö©ÌïòÏó¨ ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ ÌèâÍ∞ÄÌïòÏòÄÎã§[19]. 6-9ÏÑ∏Ïùò 18ΙÖÏùò ÏïÑÎèô, Ï¥ù 26Í∞ú Í∑ÄΕº ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏùºÎ∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùÑ ÏãúÌñâÌïòÍ≥Ý KHGΕº Ï°∞Ïö©Ìïú Î∞©ÏóêÏÑú Ïã§ÏãúÌïòÏòÄÎã§. 500, 1000, 2000, 4000 Í∑∏ζ¨Í≥Ý 8000 HzÏóêÏÑú Ïó≠ÏπòΕº ÌôïÏù∏ÌïòÏòÄÍ≥Ý, ÏÝúÏãúÌïú Í∞ÄÏû• ÎÇÆÏùÄ ÏÜåζ¨ Í∞ïÎèÑÎäî 20 dBÏù¥ÏóàÎã§. KHGÎäî ÏûîÏûîÌïú Í∞ïÏùÑ Îî∞Îùº ÏõÄÏßÅÏù¥Îäî Î∞∞Ïóê ÏïâÏùÄ 1Ïù∏Ïπ≠ ÏãúÏÝêÏóêÏÑú ÏÜåζ¨Í∞Ä Îì§ÎÝ∏ÏùÑ Îïå Î∞òÎîßÎ∂àÏù¥Î•º ÎàåÎü¨ÏÑú Ïû°Îäî Í≤åÏûÑ Î∞©Î≤ïÏúºÎ°ú ÏßÑÌñâÎêúÎã§. Ïó∞͵¨Ïùò Í≤∞Í≥º, ÏôºÏ™Ω Í∑Ä 500 HzΕº ÏÝúÏô∏Ìïú Ι®ÎìÝ Íµ¨Í∞ÑÏóêÏÑú 0.05 ÎØ∏ÎßåÏùò p-valueΕº ÎÇòÌÉÄÎÉàÎã§.

ÎòêÎã§Î•∏ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ Í∏∞Î∞òÏùò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ Í≤Ä϶ùÌïòÏòÄÎã§[20]. 6-8ÏÑ∏ ÏïÑÎèô 85ΙÖ, Ï¥ù 170Í∞ú Í∑ÄΕº ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú Í∏∞Ï°¥Ïùò Ìëú준 ÏàúÏùå Ï≤≠ÎÝ• Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÍ≥Ý, Ìïô͵ê ÎÇ¥ Ï°∞Ïö©Ìïú ÌöåÏùòÏã§ÏóêÏÑú Ear Scale Ïï±Ïù¥ ÏѧÏπòÎêú Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞Í≥º ÌëúϧÄÌôîÎêú Ïù¥Ïñ¥Ìè∞ÏùÑ ÌܵÌï¥ Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÏòÄÎã§. Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ÏúºÎ°ú Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÍ∏∞ ÏÝÑÏóê Ïï±Ïùò ÎÇ¥Ïû• ÏÜåÏùå Ï∏°ÏÝï Í∏∞Îä•ÏùÑ ÌܵÌï¥ Í≤ÄÏǨ ÌôòÍ≤Ω ÏÜåÏùå ÏàòϧÄÏù¥ 50 dBA ÎØ∏ÎßåÏûÑÏùÑ ÌôïÏù∏ÌïòÏó¨ ÏÝÅÌï©Ìïú ÌôòÍ≤ΩÏûÑÏùÑ ÌôïÏù∏ÌïòÍ≥Ý Í≤ÄÏǨΕº ÏãúÌñâÌïòÏòÄÎã§. Í≤ÄÏǨ ÏûêÍ∑πÏùåÏùÄ 500 HzÏóêÏÑúÎäî 25 dB HL, 1000, 2000, 4000 HzÏóêÏÑúÎäî Í∞ÅÍ∞Å 20 dB HLÏù¥ÏóàÍ≥Ý, Ï∞∏Í∞ÄÏûêÍ∞Ä ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Îì§ÏóàÏùÑ Îïå Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ ÌôîΩ¥Ïùò Î≤ÑÌäºÏùÑ ÎàÑΕ¥Îäî Î∞©ÏãùÏúºÎ°ú Î∞òÏùëÏùÑ ÌôïÏù∏ÌïòÏòÄÎã§. Í≤ÄÏǨÏùò Í≤∞Í≥ºÎäî Ι®ÎìÝ Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Ïù∏ÏßÄÌïú Í≤ΩÏö∞ ‚ÄòÌܵÍ≥º‚Äô, Ìïú Í∞ÄÏßÄ Ïù¥ÏÉÅÏùò Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑú ÏûêÍ∑πÏùåÏùÑ Ïù∏ÏßÄÌïòÏßÄ Î™ªÌïú Í≤ΩÏö∞ ‚ÄòÏã§Ì宂Äôΰú ÌåêÏÝïÌïòÏòÄÎã§. Í∏∞Ï°¥ ÏàúÏùå Ï≤≠ÎÝ• Í≤ÄÏǨ Í≤∞Í≥ºÏôÄ Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ÏùÑ ÌܵÌïú Í≤ÄÏǨÏùò Í≤∞Í≥ºÎ•º ÎπÑ͵êÌïòÏòÄÏùÑ Îïå ÎغÍ∞êÎèÑÏôÄ ÌäπÏù¥ÎèÑÍ∞Ä Î™®Îëê 100%ΰú Îëê Í≤ÄÏǨ Í∞ÑÏùò ÎÜíÏùÄ ÏÉÅÍ¥ÄÍ¥ÄÍ≥ÑΕº Î≥¥Ïó¨ Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞ Ïï±ÏùÑ ÌܵÌïú ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÏùò ÌÉÄÎãπÏѱÏùÑ ÏûÖ϶ùÌïòÏòÄÎã§.

Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑ Ï≤¥Í≥ÑÏùò Ïã§ÏßàÏÝÅ Í∞úÏÑÝÏùÑ ÏúÑÌï¥ÏÑúÎäî Ìï¥Ïô∏ ÏǨΰÄÏôÄ Í∞ôÏù¥ Îã§ÏñëÌïú Ï£ºÌååÏàò ÎåÄÏó≠Í≥º ÎÇÆÏùÄ ÏûêÍ∑π Í∞ïÎèÑΕº Î∞òÏòÅÌïú Í≤ÄÏǨ Í∏∞준 ÏÝúÏÝïÏù¥ ÌïÑÏöîÌïòÎã§. ÌòÑÏû¨ Ìïú͵≠ÏùÄ Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàòÍ∞Ä 1000 Hzΰú ÏÝúÌïúÎêòÍ≥Ý ÎÇúÏ≤≠ Í∏∞ϧÄÏù¥ 40 dB HLΰú ÏѧÏÝïÎêòÏñ¥ ÏûàÏñ¥ Í≤ΩÎèÑ ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèôÏùò Ï°∞Í∏∞ Î∞úÍ≤¨Ïóê ÌïúÍ≥ÑÍ∞Ä ÏûàÎã§. ÎòêÌïú Í∑ìÏÜçÎßê Í≤ÄÏǨÏôÄ Í∞ôÏù¥ ÎπÑÌëúϧÄÌôîÎêú Í≤ÄÏǨ Î∞©ÏãùÏùÄ ÎغÍ∞êÎèÑÎäî 87%-96%, ÌäπÏù¥ÎèÑÎäî 70%-90%ΰú Î≥¥Í≥ÝÎêòÏóàÏúºÎ©∞, Í≤ÄÏǨÏûê Í∞Ñ ÏãÝ΢∞ÎèÑ(Cohen‚Äôs Œ∫)Í∞Ä Ôºú0.6 ÏàòϧÄÏúºÎ°ú ÎÇÆÍ≤å ÎÇòÌÉÄÎÇò ‚ÄúÌôòÍ≤Ω ÏÜåÏùå Ïàò준 Î∞è Í≤ÄÏǨÏûêÏóê Îî∞Ε∏ ÏòÅÌñ•Ïù¥ Ϫ∏Î㧂ÄùÍ≥Ý Í≤∞ΰÝÏßÄÏñ¥ÏßÑ Í≤ÄÏǨΰú ÏãÝ΢∞Ïѱ ÌôïÎ≥¥Í∞Ä Ïñ¥ÎݧÏö¥ Í≤ÄÏǨ Î∞©ÏãùÏù¥Îã§[21]. Ïù¥Îü¨Ìïú ÌòÑÏã§ÏÝÅ ÏÝúÏïΩ ÏÉÅÌô©ÏóêÏÑú Ïä§ÎßàÌä∏Ìè∞Ïù¥ÎÇò ÌÉúÎ∏îζøÏùÑ Ïù¥Ïö©Ìïú ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨ Î∞©Î≤ïÏùÄ Ïã§ÏßàÏÝÅÏù∏ Í∞úÏÑÝϱÖÏù¥ ÎêÝ Ïàò ÏûàÏùÑ Í≤ÉÏù¥Î©∞ Î≥∏ Ïó∞͵¨Îäî Í∑∏ Í∏∞Î∞òÏù¥ ÎêÝ Ïàò ÏûàÏùÑ Í≤ÉÏù¥Îã§.

Í∑∏ÎüºÏóêÎèÑ Î≥∏ Ïó∞͵¨Îäî Ιá Í∞ÄÏßÄ ÏÝúÌïúÏÝêÏùÑ Í∞ÄÏßÄÍ≥Ý ÏûàÎã§. Ï≤´Ïß∏, ÎåÄÏÉÅÏûê ÏàòÎäî Ï¥ù 207ΙÖÏúºÎ°ú, Ï¥àÍ∏∞ Ïó∞͵¨ ÏѧÍ≥ÑÏóêÏÑú Ι©ÌëúÌïú 300ΙÖÏóê ÎØ∏ÏπòÏßÄ Î™ªÌïòÏòÄÎã§. ÎëòÏß∏, Ïó∞͵¨Í∞Ä ÎåÄÎ∂ÄÎ∂Ñ ÏÝïÏÉÅ Ï≤≠ÎÝ•ÏùÑ Í∞ÄÏßÑ ÏïÑÎèôÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏßÑÌñâÎêòÏóàÏúºÎ©∞, ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèôÏùò ÎπÑÏú®Ïù¥ Í∑πÌûà ÏÝÅÏóàÎã§. Ïù¥Îäî Ìïú͵≠Ïùò Í≤ΩÏö∞ Ï≤≠Í∞ÅÏû•ÏïÝ ÏïÑÎèôÏù¥ Ï£ºÎ°ú ÌäπÏàòÌïô͵êÏóê Ïû¨ÌïôÌïòÍ≥Ý ÏûàÏñ¥, ÏùºÎ∞ò Ìïô͵ê Í∏∞Î∞òÏùò Ïó∞͵¨ ÏѧÍ≥ÑÏÉÅ ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèô Ìè¨Ìï®Ïù¥ Ïñ¥ÎݧÏõÝÍ∏∞ ÎïåΨ∏Ïù¥Îã§. ÎòêÌïú Ïù¥Î°ú Ïù∏ÌïòÏó¨ ÏùºÎ∂Ä Ï£ºÌååÏàòÏóêÏÑúÎäî ÎÇúÏ≤≠ ÏǨΰÄÍ∞Ä ÏÝÑÌòÄ Î∞úÏÉùÌïòÏßÄ ÏïäÏïÑ ÌܵÍ≥Ñ Î∂ÑÏÑùÏùò ÏÝúÌïúÎèÑ ÏûàÏóàÎã§. ÏÖãÏß∏, Ïã§ÏÝú Í≤ÄÏǨÎäî ÏùºÎ∞ò ͵êÏã§Í≥º Í∞ôÏùÄ Ìïô͵ê ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑú Ï°∞Ïö©Ìïú Ï°∞ͱ¥ÏóêÏÑú ÏãúÌñâÎêòÏóàÏúºÎÇò, ÏôÑÏÝÑÌïú ÏÜåÏùå ÌܵÏÝúÍ∞Ä Ïù¥Î£®Ïñ¥ÏßÄÏßÄÎäî ΙªÌñàÎã§. ÎÑ∑Ïß∏, ÏÜåζ¨Í∞Ä Îì§Î¶¥ Îïå Î≤ÑÌäºÏùÑ ÎàÑΕ¥Îäî Î∞©ÏãùÏúºÎ°ú Ï£ºÍ¥ÄÏÝÅ Î∞òÏùëÏóê ÏùòÏ°¥ÌïòÎØÄΰú, Ïù∏ÏßÄ Î∞úÎã¨Ïù¥ ÎØ∏ÏàôÌïòͱ∞ÎÇò ÌòëÏ°∞Í∞Ä Ïñ¥ÎݧÏö¥ ÏïÑÎèôÏóêÏÑúÎäî ÏÝïÌôïÎèÑÍ∞Ä Îñ®Ïñ¥Ïßà Í∞ÄÎä•ÏѱÏù¥ ÏûàÎã§. ÎßàÏßÄÎßâÏúºÎ°ú, Í≤ÄÏǨ Ï£ºÌååÏàòÍ∞Ä 500-4000 Hzΰú ÏÝúÌïúÎêòÏñ¥ ÏûàÏñ¥ 4000 Hz Ï¥àÍ≥ºÏùò Í≥ÝÏ£ºÌååÏàò Ï≤≠ÎÝ• ÏÜêÏ㧠ÌÉêÏßÄÏóêÎäî ÌïúÍ≥ÑÍ∞Ä Ï°¥Ïû¨ÌïúÎã§.

Î≥∏ Ïó∞͵¨ ÎåÄÏÉÅÏûêÏùò ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèô ÎπÑÏú®Ïù¥ ÎߧÏö∞ ÎÇÆÏïòÏßÄÎßå, ÏÑÝÌñâÎêú ÏѱÏù∏ ÎÇúÏ≤≠Ïù∏ÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏßÑÌñâÌïú ÌååÏùºÎüø Ïó∞͵¨Ïùò Í≤∞Í≥ºÎ•º ÌܵÌï¥ ÎÇúÏ≤≠ ÏßÑÎã®Ïú®Ïù¥ ÎÜíÏùÄ ÏàòϧÄÏûÑÏùÑ ÌôïÏù∏ÌïòÏòÄÎã§. ÌïòÏßÄÎßå Ìñ•ÌõÑ Ïó∞͵¨ÏóêÏÑúÎäî ÎÇúÏ≤≠ ÏïÑÎèôÏùÑ Ï∂©Î∂ÑÌûà Ìè¨Ìï®ÌïòÍ≥Ý Îã§ÏñëÌïú Ï≤≠ÎÝ• ÏàòϧÄÏùò ÎåÄÏÉÅÏûêΕº Ι®ÏßëÌïòÏó¨ ÏÜåÏïÑ ÎÇúÏ≤≠ ÌÉêÏßÄÏú®ÏùÑ Î≥¥Î㧠ΙÖÌôïÌûà Í≤Ä϶ùÌïÝ ÌïÑÏöîÍ∞Ä ÏûàÎã§. ÎòêÌïú Í≤ÄÏǨÏûê Í∞Ñ ÏãÝ΢∞ÎèÑ, Î∞òÎ≥µ ÏãúÌñâÏóê Îî∞Ε∏ Ïû¨Í≤ÄÏǨ ÏãÝ΢∞ÎèÑ Í∑∏ζ¨Í≥Ý Îã§ÏñëÌïú ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑúÏùò ÏùºÎ∞òÌôî Í∞ÄÎä•Ïѱ Îì±ÏùÑ Ï∂îÍ∞ÄÏÝÅÏúºÎ°ú Í≤ÄÌÜÝÌï®ÏúºÎ°úÏç® ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏǨÏùò ÏãÝ΢∞ÏѱÏôÄ ÏûÑÏÉÅ ÏÝÅÏö© Í∞ÄÎä•ÏѱÏóê ÎåÄÌïú Í∑ºÍ±∞Εº Í∞ïÌôîÌïÝ Ïàò ÏûàÏùÑ Í≤ÉÏù¥Îã§.

Í≤∞ΰÝÏÝÅÏúºÎ°ú, Î≥∏ Ïó∞͵¨Îäî ÌÉúÎ∏îζø Í∏∞Î∞ò ÏÑÝÎ≥ÑÍ≤ÄÏǨÍ∞Ä Ìïô͵ê ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑú ÎÇúÏ≤≠ ÏÑÝÎ≥ÑÏóê Ìö®Í≥ºÏÝÅÏûÑÏùÑ ÌôïÏù∏ÌïòÏòÄÎã§. Î≥ÑÎèÑÏùò ÏѧÏπò Í≥ºÏÝï ÏóÜÏù¥ ÏǨÏö©ÌïÝ Ïàò ÏûàÏúºÎ©∞, Ìú¥ÎåÄÍ∞Ä Í∞ÑÌé∏ÌïòÍ≥Ý Í≥µÍ∞Ñ ÏÝúÏïΩ ÏóÜÏù¥ ÏùºÎ∞ò ͵êÏ㧠Îì± Îã§ÏñëÌïú ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑú Í≤ÄÏǨÍ∞Ä Í∞ÄÎä•ÌïòÎã§. Í≤ÄÏǨ ÏãúÍ∞ÑÏùÄ ÌèâÍ∑Ý 1-2Î∂ÑÏúºÎ°ú ÎߧÏö∞ ÏßßÏïÑ, Îã§ÏàòÏùò ÌïôÏÉùÏùÑ ÎåÄÏÉÅÏúºÎ°ú ÏãÝÏÜçÌïú Í≤ÄÏǨÍ∞Ä Í∞ÄÎä•ÌïòΩ∞, Ïû•ÎπÑ Í∞ÄÍ≤© ÎòêÌïú ÏßÑÎã®Ïö© Í≤ÄÏǨÏû•ÎπÑÏóê ÎπÑÌï¥ ÏÉÅÎåÄÏÝÅÏúºÎ°ú ÎÇÆÏïÑ Í≤ΩÏÝúÏÝÅÏù∏ Î∂ÄÎã¥ÏùÑ Ï§ÑÏùº Ïàò ÏûàÎã§. Ïã§ÏãúÍ∞Ñ ÏÜåÏùå Ï∏°ÏÝï Í∏∞Îä•ÏùÄ Î∞©Ïùå Î∂ÄÏä§Í∞Ä ÏóÜÎäî ÌôòÍ≤ΩÏóêÏÑúÎèÑ Ï£ºÎ≥Ä ÏÜåÏùå ÏàòϧÄÏùÑ ÏßÄÏÜçÏÝÅÏúºÎ°ú ÌôïÏù∏ÌïòΩ∞ Í≤ÄÏǨ ÏãúÏÝêÏùÑ Ï°∞ÏÝïÌïÝ Ïàò ÏûàÍ≤å ÌïòÏó¨ ÏÜåÏùåÏùÑ ÏôÑÏÝÑÌûà Ï∞®Îã®ÌïÝ Ïàò ÏóÜÎäî ÏÉÅÌô©ÏóêÏÑúÎèÑ Í∞ÑÏÝëÏÝÅÏù∏ ÌôòÍ≤Ω ÌܵÏÝúÍ∞Ä Í∞ÄÎä•ÌïòÍ≤å ÌïòΩ∞, ANSI Í∏∞ϧÄÏóê Îî∞Îùº Í≤ÄÏǨ ÏÝÅÏÝïÏѱÏùÑ ÏúÝÏßÄÌïÝ Ïàò ÏûàÎäî ÏÝêÏùÄ Ï§ëÏöîÌïú Ïù¥ÏÝêÏù¥ ÎêúÎã§. ÎòêÌïú Í≤ÄÏǨ ÏÝàÏ∞®Í∞Ä ÏßÅÍ¥ÄÏÝÅÏù¥Í≥Ý Îã®ÏàúÌïòÏó¨ ϵúÏÜåÌïúÏùò ͵êÏú°ÎßåÏúºÎ°úÎèÑ ÎπÑÏùòΣå Ïù∏ÎÝ•Ïù¥ Í≤ÄÏǨΕº ÏàòÌñâÌïÝ Ïàò ÏûàÏúºÎ©∞, Ïù¥Îäî ÏùòΣå ÏûêÏõêÏù¥ ÏÝúÌïúÎêú ÏßÄÏó≠Ïù¥ÎÇò ÏùºÎ∞ò Ìïô͵êÏóêÏÑúÎèÑ ÌôúÏö©ÎèÑÍ∞Ä ÎÜíÎã§. Ìñ•ÌõÑ Î≥¥Î㧠Îçî ÎßéÏùÄ ÏàòÏôÄ Îã§ÏñëÌïú ÎÇúÏ≤≠ ÏàòϧÄÏùò ÎåÄÏÉÅÏûêΰú Ïó∞͵¨Í∞Ä Ïù¥Î£®Ïñ¥ÏßÑÎã§Î©¥ Ìïô͵ê Ï≤≠ÎÝ•Í≤ÄÏßÑÏùò ÏãÝ΢∞ÏѱÏùÑ Ìñ•ÏÉÅÏãúÌǨ Ïàò ÏûàÏùÑ Í≤ÉÏù¥Îã§.

NotesAcknowledgments This research was supported and funded by SNUH Kun-hee Lee Child Cancer & Rare Disease Project, Republic of Korea (grant number: FP-2022-00004). Author Contribution Conceptualization: Jin Gyun Park, Chang Wook Kang, Jin Kyung Mok, Myung-Whan Suh, Jun Ho Lee, Moo Kyun Park. Data curation: Chae-Yeon Yu. Formal analysis: Chae-Yeon Yu. Funding acquisition: Moo Kyun Park. Investigation: Jin Gyun Park, Jin Kyung Mok. Methodology: Chae-Yeon Yu, Jin Gyun Park, Jin Kyung Mok, Myung-Whan Suh, Jun Ho Lee, Moo Kyun Park. Project administration: Moo Kyun Park. Resources: Jin Gyun Park, Jin Kyung Mok. Software: Chae-Yeon Yu. Supervision: Jin Gyun Park, Jin Kyung Mok, Myung-Whan Suh, Jun Ho Lee. Validation: Moo Kyun Park. Visualization: Chae-Yeon Yu. Writing‚Äîoriginal draft: Chae-Yeon Yu. Writing‚Äîreview & editing: Chae-Yeon Yu, Jin Gyun Park, Moo Kyun Park. Fig.¬Ý1.Screenshot example of the easyTone screening interface. The interface displays selectable test frequencies, real-time ambient noise indicators (green, orange, and red), and user-friendly controls.

Fig.¬Ý2.Demonstration of hearing screening using easyTone at high school in Seoul. The participant is seated in a quiet classroom and wears earphones connected to a tablet device. The screening follows a fixed sequence of frequencies (500, 1000, 2000, and 4000 Hz) for both ears. When a tone is heard, the participant raises their hand to indicate detection. The examiner monitors ambient noise levels via the device and provides instructions as needed. This setup reflects the actual procedure used in school-based hearing screenings.

Table¬Ý1.easyTone‚Äôs color coding criteria for noise intensity levels

Table¬Ý2.easyTone‚Äôs maximum allowable level for 25 dB HL screening

Table¬Ý3.Sensitivity, specificity, and predictive values according to frequency and participant-level in pilot study (n=114) Table¬Ý4.Participant demographics Table¬Ý5.Sensitivity, specificity, and predictive values according to frequency and participant-level (n=141)

Table¬Ý6.Diagnostic agreement between tablet-based and standard hearing tests (Cohen‚Äôs Kappa) Table¬Ý7.AUC of the tablet-based hearing screening by frequency

Table¬Ý8.Comparison of international school-based hearing screening guidelines

REFERENCES1. Baek MJ. [Sensorineural hearing loss: causes and hearing rehabilitation]. Hanyang Med Rev 2015;35(2):57-65, Korean.

2. Kim SH, Lee YH, Hwang JH, Oh MA, Lee MK, Lee NH, et al. [National survey on persons with disabilities in 2014]. Sejong: Ministry of Health and Welfare, Korea Institute for Health and Social Affairs; 2014. Korean.

3. Giolas TG, Wark DJ. Communication problems associated with unilateral hearing loss. J Speech Hear Disord 1967;32(4):336-43.

4. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics 1998;102(5):1161-71.

5. Lieu JE. Speech-language and educational consequences of unilateral hearing loss in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(5):524-30.

6. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Wiggin M, Mason CA. Language outcomes improved through early hearing detection and earlier cochlear implantation. Otol Neurotol 2018;39(10):1256-63.

7. American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007;120(4):898-921.

8. Ong JJ, Smith L, Shepherd DA, Xu J, Roberts G, Sung V. Emotional behavioral outcomes of children with unilateral and mild hearing loss. Front Pediatr 2023;11:1209736.

9. World Health Organization. World report on hearing. Geneva: World Health Organization; 2021.

10. Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007;120(4):898-921.

11. American Academy of Audiology. Clinical practice guidelines: childhood hearing screening. Reston: American Academy of Audiology; 2011.

12. Ministry of Health and Welfare. [Guidelines for newborn hearing screening implementation and insurance coverage]. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2018. Korean.

13. Cadena AC, Lindholm N, Stenfeldt K. School-based hearing screening in Sweden–An evaluation of current practices. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2021;150:110938.

14. Georgia Department of Public Health. Guidelines for Georgia Public Health hearing screening by audiometer training manual. Atlanta: Georgia Department of Public Health; 2013.

15. Oklahoma State Department of Health. Guidelines: a school hearing screening program. Oklahoma City: Oklahoma State Department of Health; 1994.

16. Ministry of Education. [2024–2026 manual for sample schools in the student health examination program]. Sejong: Ministry of Education; 2024. Korean.

17. American National Standards Institute. ANSI/ASA S3.1-1999 (R2008): maximum permissible ambient noise levels for audiometric test rooms. New York: American National Standards Institute; 1999.

18. Mahomed-Asmail F, Swanepoel de W, Eikelboom RH, Myburgh HC, Hall J 3rd. Clinical validity of hearScreen‚Ñ¢ smartphone hearing screening for school children. Ear Hear 2016;37(1):e11-7.

19. Kung B, Kunda L, Groff S, Miele E, Loyd M, Carpenter DM. Validation study of kids hearing game: a self-administered pediatric audiology application. Perm J 2021;25:1.

20. Chu YC, Cheng YF, Lai YH, Tsao Y, Tu TY, Young ST, et al. A mobile phone-based approach for hearing screening of school-age children: cross-sectional validation study. JMIR Mhealth Uhealth 2019;7(4):e12033.

21. Park SN, Choung YH, Chung WH, Oh SH, Park YM, Lee JH, et al. [Validity and reliability of whispered voice test as a screening test for hearing in the elderly people]. Korean J Otorhinolaryngol-Head Neck Surg 2008;51(7):609-16, Korean.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|