|

|

AbstractFibrous dysplasia is a benign skeletal disorder characterized by the replacement of normal bone with fibro-osseous tissue. While craniofacial involvement is relatively common, fibrous dysplasia involving the temporal bone is rare, and isolated involvement of the mastoid portion is exceedingly uncommon. We report the case of a 26-year-old female who presented with intermittent pain and an incidentally discovered firm retroauricular mass. Imaging revealed a bony lesion confined to the mastoid bone. The mass was surgically excised, and histopathological examination confirmed the diagnosis of monostotic fibrous dysplasia. In the retroauricular region, soft tissue lesions such as lymphadenopathy or epidermoid cysts are frequently encountered. However, this case highlights the importance of including bony lesions—such as fibrous dysplasia—in the differential diagnosis of mastoid area masses. Surgical excision may be both diagnostic and therapeutic in such cases.

서 론섬유성 이형성증(fibrous dysplasia, FD)은 정상 골조직이 섬유성 결합조직과 미성숙 뼈로 대체되는 양성의 비유전성 골질환으로, 1938년 Lichtenstein [1]에 의해 처음 보고되었다. 병변의 범위에 따라 단일병소형(monostotic)과 다발병소형(polyostotic)으로 나뉘며, 단일병소형이 전체 FD의 약 70%를 차지하고[2], 다발병소형은 내분비 이상이나 피부 색소 이상을 동반하는 McCune-Albright syndrome의 일환일 수 있다[3]. FD는 장골(femur), 늑골(rib), 두개안면골 등 다양한 골격에서 발생하며, 두개안면골에서는 주로 상악골, 하악골, 접형골, 전두골, 측두골 등이 침범된다[4]. 특히 유양돌기(mastoid)에 국한된 단일병소형 FD는 보고가 매우 드문 것으로 알려져 있다[5]. 본 증례는 후이개 종물로 내원한 환자에서 발견된 유양돌기 단일병소형 FD로, 영상과 임상상에서 흔한 연부조직 질환으로 오인될 수 있어, 감별진단 및 치료적 접근에 참고가 될 수 있는 사례로 문헌 고찰과 함께 보고한다.

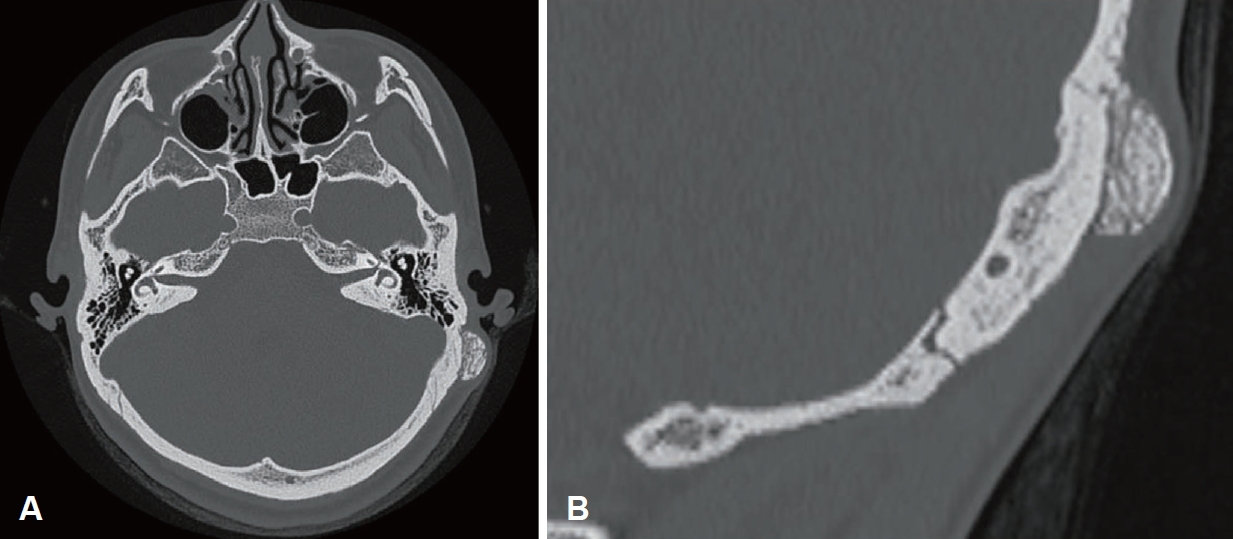

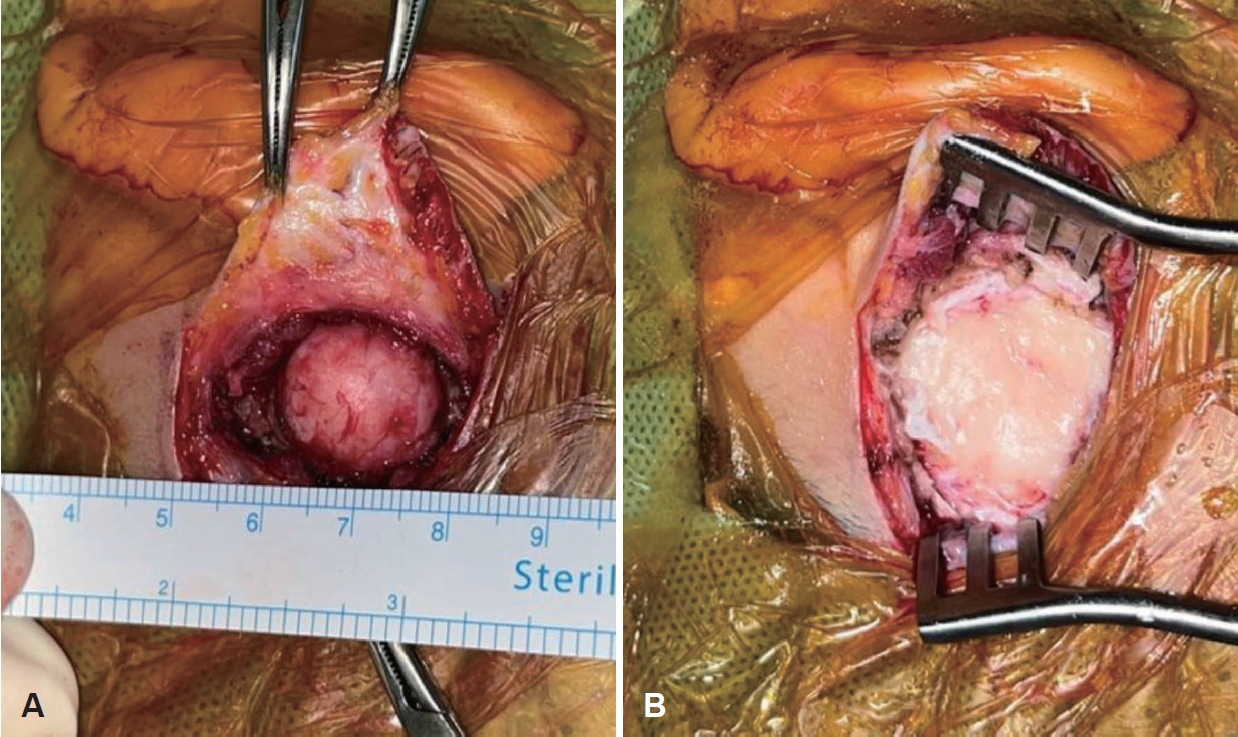

증 례26세 여성이 좌측 후이개 부위의 촉지 가능한 종괴를 주소로 내원하였다. 환자는 과거력상 선천성 심방중격결손이 있었고, 가족력으로는 모친이 유방암을 진단받은 병력이 있었으며, 약물 복용력은 없었다. 병력 청취상 해당 병변은 약 2년 전부터 만져졌으며, 점차 크기가 증가하였고 간헐적인 통증을 호소하였다. 이통 설문지상 시각통증척도(visual analog scale)는 3점으로 찌르는 듯한 양상의 통증이 수분 이내에 자연 완화된다고 하였다. 청력 저하, 이루, 어지럼증 등 기타 이과적 증상은 동반되지 않았다. 신체 진찰에서 좌측 후이개 부위에 약 26×22 mm 크기의 단단한 고형성 종괴가 촉지되었고(Fig. 1), 측두골 전산화단층촬영(CT)상 좌측 유양돌기에 약 16×8 mm 크기의 원형(round) 병변이 관찰되었으며, 주변 피질골과 유사한 밀도의 소견으로 연조직성 병변보다는 골성 병변을 의심할 수 있었다. 병변은 경계가 비교적 명확하고 유양동 피질골과 구분되는(isolated) 형태를 보여, 이러한 영상 소견에 따라 골종(osteoma)이 먼저 의심되었다(Fig. 2). 정확한 진단을 위하여 국소마취 하 절제 생검술(excisional biopsy)을 시행하였다. 병변을 중심으로 12시에서 7시 방향으로 절개를 가하고 박리하였다. 수술 소견상 병변은 단단하고 비교적 잘 박리되는 골성 종괴로, 종괴와 정상골의 경계가 비교적 명확하였으며, 측두골과 단단히 유착되어 있지는 않았다(Fig. 3A). 드릴과 가우지를 이용하여, 정상 피질골(cortical bone)이 명확히 노출될 때까지 제거하였다(Fig. 3B). 출혈 여부를 확인한 후 봉합 및 압박 드레싱을 시행하고 수술을 종료하였다. 병리조직검사 결과, 섬유성 기질(fibrous stroma) 내에 무질서하게 배열된 조직골(woven bone)이 관찰되어 단일병소형 섬유성 이형성증(monostotic fibrous dysplasia)으로 최종 진단되었다(Fig. 4). 수술 후 2개월째 수술 부위는 특별한 합병증 없이 회복되었으며(Fig. 5), 현재 수술 후 1년까지 추적 관찰한 결과 재발 소견 없이 외래에서 경과 관찰 중이다.

고 찰측두골 침범은 두개안면골 FD 중에서도 드문 편으로 보고된다[2]. Lustig 등[7]은 두개저(skull base) FD 환자 21명 중 5명(24%)에서 측두골 침범을 보고하였다. 측두골 FD에서 단일병소형과 다발병소형의 비율은 연구마다 차이가 있는데, 일부 보고에서는 약 40%에서 단일병소형으로 나타난 반면[2,7], Frisch 등[8]은 약 70%를 단일병소형으로 보고하였다. 이러한 차이는 병변이 두개골 봉합선을 넘어 인접 골을 침범할 경우 이를 단일병소형으로 볼 것인지 다발병소형으로 분류할 것인지에 대한 해석의 차이에서 기인하는 것으로 생각된다. 특히 유양돌기에 국한된 단일병소형 FD는 극히 드물며, Monini 등[5]은 39세 여성에서 두통을 주소로 발견된 mastoid FD 1예를 보고하였다. 국내에서도 외이도 진주종을 동반한 측두골에 발생한 FD의 1예[9]가 있으나 유양동에 국한된 단일병소형 FD는 보고된 바가 없다.

측두골에 발생한 FD는 병변의 위치와 범위에 따라 외이도 협착, 전도성 난청, 진주종성 중이염 등의 다양한 증상을 동반할 수 있다[9]. 기존 보고에 따르면, 측두골 FD 환자의 약 60%-70%는 청각 증상을 동반하며[10], Frisch 등[8]은 66예의 분석에서 73%에서 두통, 난청, 어지럼 등의 증상을 보고하였다. 그러나 본 증례와 같이 청각 증상 없이 후이개 부위의 종물로만 발견되는 경우는 매우 드물며, 림프절병증, 피지낭종(epidermoid cyst), 지방종(lipoma) 등의 연부조직 종물과 감별이 필요하다[11,12]. 골성 병변으로는 골종(osteoma), 골아세포종(osteoblastoma), FD 등이 감별진단에 포함될 수 있다[13]. 영상학적으로 FD는 CT에서 ground-glass appearance가 특징적이나[14], 균일한 고밀도 병변 또는 낭성 병변처럼 보이는 경우도 있어, 감별이 어려울 수 있다. 따라서 영상 소견이 불명확한 경우에는 병리조직검사를 통한 확진이 필요하다. 병리조직학적으로는 섬유성 기질 내 무질서한 조직골(woven bone) 배열이 특징이며, 일반적으로 골아세포나 파골세포는 관찰되지 않는다[6]. 감별해야 할 병변으로는 골종, 골아세포종, 골육종 등이 있는데, 골종은 성숙한 층판골(lamellar bone)로 이루어져 있고, 골아세포종은 조직골이 섬유혈관성 기질 내에서 형성되며 가장자리에 뚜렷한 골아세포층이 관찰된다[13,14]. 본 증례는 섬유성 기질 속에 무질서한 조직골이 보였으나, 골아세포층이나 골육종의 침습적 소견은 없었고, 골종의 성숙한 층판골 소견과도 달라 섬유이형성증으로 확진할 수 있었다.

FD는 대부분 경과 관찰이 가능한 질환이지만, 미용적 문제, 기능적 이상, 감별진단이 필요한 경우에는 수술적 절제가 고려된다[8]. 본 증례에서는 영상소견과 임상 양상으로 골종 또는 양성 연부조직 병변이 의심되었고, 절제술을 통해 확진과 치료를 동시에 시행하였다.

기존 보고에 따르면 craniofacial FD의 경우 병변 완전 절제시 재발률은 10% 미만으로 알려져 있으나, 불완전 절제 시에는 재발 가능성이 40% 정도로 알려져 있어, 장기적인 추적 관찰이 필요하다[15]. 본 증례의 경우 완전 절제를 시행한 후 수술 후 1년까지는 재발 소견이 없으나, 향후 정기적인 영상 검사와 외래 추적을 통해 5년 이상 장기적인 관찰을 이어갈 예정이다.

결론적으로, 유양돌기에 국한된 FD는 드물지만, 후이개 종물로 나타나는 경우 흔한 연부조직 병변으로 오인될 수 있다. 본 증례는 그러한 경우 FD를 감별진단에 포함시켜야 함을 시사하며, 임상 진단 및 치료 결정에 참고가 될 수 있을 것이다.

NotesAuthor Contribution Conceptualization: Se-Joon Oh. Data curation: Han-Seul Na, Kyung Un Choi. Formal analysis: Han-Seul Na, Kyung Un Choi. Investigation: Se-Joon Oh. Methodology: Se-Joon Oh, Project administration: Se-Joon Oh. Supervision: Se-Joon Oh. Visualization: Han- Seul Na, Kyung Un Choi. Writing—original draft: Han-Seul Na. Writing—review & editing: Han-Seul Na, Se-Joon Oh. Fig. 1.Preoperative clinical finding of the left retroauricular mass. A firm, immobile subcutaneous mass measuring approximately 26×22 mm was observed in the left retroauricular region. The overlying skin was intact, without signs of inflammation or discoloration.

Fig. 2.Preoperative CT scans showing a dense bony lesion on the left temporal bone. A: Axial view demonstrates a well-defined hyperdense mass on the outer table of the mastoid bone. B: Coronal view shows the lesion’s limited extent without involvement of the inner table.

Fig. 3.Intraoperative findings. A: The excised bony mass measuring approximately 2 cm in diameter. B: Surgical field after complete excision of the lesion, revealing exposed cortical bone.

REFERENCES2. Pontes-Madruga TC, Filgueiras HVC, Silva DMSD, Silva LSD, Testa JRG. Fibrous dysplasia: rare manifestation in the temporal bone. Braz J Otorhinolaryngol 2022;88(2):235-42.

4. Ricalde P, Magliocca KR, Lee JS. Craniofacial fibrous dysplasia. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2012;24(3):427-41.

5. Monini S, Volpini L, Lacolucci CM, Barbara M. Temporal bone fibrous dysplasia: a rare mastoid localization. Int Adv Otol 2012;8(2):321-4.

6. Riminucci M, Liu B, Corsi A, Shenker A, Spiegel AM, Robey PG, et al. The histopathology of fibrous dysplasia of bone in patients with activating mutations of the Gs alpha gene: site-specific patterns and recurrent histological hallmarks. J Pathol 1999;187(2):249-58.

7. Lustig LR, Holliday MJ, McCarthy EF, Nager GT. Fibrous dysplasia involving the skull base and temporal bone. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001;127(10):1239-47.

8. Frisch CD, Carlson ML, Kahue CN, Pelosi S, Haynes DS, Lane JI, et al. Fibrous dysplasia of the temporal bone: a review of 66 cases. Laryngoscope 2015;125(6):1438-43.

9. Kim TH, Nam SI. [Fibrous dysplasia of the temporal bone accompanying cholesteatoma of the external auditory canal]. Keimyung Med J 2013;32(1):107-12, Korean.

10. Lambert PR, Brackmann DE. Fibrous dysplasia of the temporal bone: the use of computerized tomography. Otolaryngol Head Neck Surg 1984;92(4):461-7.

11. Orlando GJ, Eduardo ME. Retroauricular dermoid cysts. JSM Head Face Med 2016;1(1):1001.

12. Lee J, Han K, Kim CH. Rare tumors presenting as a mastoid mass. Case Rep Otolaryngol 2020;2020:8985730.

13. Borissova IB, Venturin JS, Claro-Woodruff WI, Shintaku WH. Mastoid osteoma: a rare incidental finding in an orthodontic patient. Imaging Sci Dent 2020;50(4):347-51.

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|